|

| 263 |

����, ���������� � ��� ����� ����. ���� �� ����� ��������, ��

� ���� ���������� �������� ��� ������������ ���� � �������, �������������

���������� � ��������� ����� � ������� ����������, ��������� ���������������

��� ������������ � �������������� �����.

��������� �� ��� ������� ����������� �����, ������������� �����

����� ���� ����� ����������. �� ������ � �������� ������ �����������,

������� ���������� �� ���. ��������� �������� ������ ���� �����

������� ����� �������� �����������, �� ������ ��������� �����

���������� ������ � ���� ���� �����. ��� ��������������� ��� �������������

� ��������� �����������; ����� ����, ����� ���� ���������� ��������

� ���� � ���������� �������. �� ��� ���� � ������? ��� �������,

��-��������, ������� ����.

������ �����, ���������� ���������� ���������� ����, ������� ��

���������, �������� ����� � �� ������ �������� ������������, ��������������

��������� � �������. ������� � �����, ��������� ������� ���� �������

������������� � �������� ����� ��������. ����� ������ � ��� ���������,

�� ��������������� ��������. ���, � ����� �������, ������� � ����,

��� ��������� ���������� �������� ������ ����� ���� ������� ��������.

��� �������� �������� ����� �������������� � ������������. ���,

��� ����� ���������� ��� � �������� �������, ����������� ����

� ��� ���������. ����� ������ �� ��� ���� ��������, �� � �����

� ��� ���� ������. �������, ����� ���� �������� ��������� �������,

�� ��� ����� ����� �������� �� � ������� ���������� �����.

� ��������������� ������� ��������� �������� ������, �����������

���� ������ � �������� ������������� ��������� ����������. ��

�� ������� �������� ���������, ��� � ��� ������� ����������, �����������

������� ��������� ����� ������. ���������, ���, �������� � ����

�����������, ��� �������� �� ��������� ������ �����. ������ �����

���������, �������� �� ������, �. �. � �����. �� ����� ����� ����

��������� ������� ���� � �������� �����, ����� ����������. �������������,

����� ������ ���� ������������� ������ ��� �������� ��� ���������

����� �����, ��� ����� ��� ����� ������������ � ���� �����������

��� ������ � ����� ����� ������ ��������������� ��������, ���

����������� ���������. ���� ���� ��� ������� ��������� ���� ����������

����� �����, ��� ���������� �� ���.

�������, ������ ������. ����� ������ ���� �� ��������� ��� ��������

������������ �����������. ����� ������������ ����� �� ������ �����,

�� ������ �����������, � ������� ������������ ������������ �����������:

������ �������������� ���������, ����������� �������, ��� ���������

������, � ��������� ����������, ������������ � ������������� �����������.

��������� ������� ���������� ��� �� ����� ������ ���������� ������.

�������� ����������� �������, ����������� ��������, �������������

� ������������� ����� �������������� ���������� ������� �����������.

���� � ��������� ������������ ���������� ��������� � �������������)

������ ������������� ���� �� ����� ���������� �����. ��� ����

������� �������, ������� ����� � ����� ������ �����������. �����

����� �������

|

|

| |

| 264 |

����� ��������� ��������� �������������, �������� ��������� �

������.

����, ��� ��� ��� �������������� �� ������������������ ���� ����������.

����� ����, �������, ��������������� ��������� ��������� � ��������

� ���������������� ������������� ������������� �������� ������

������. ���� �� ���������� ��� ��� ������ ��������� �������������

������ �����������, ��� ������������ �� ����� ��������� ������,

����� ��������� ��� �����. � ���� ������ ��� ������� ����� ��

������ �� � ��� ����; ������ ��� ����������� ���������� �� ������

��������� ��������. ���� �� ���� �� ������� �� ���� ������� ����

������� � �������� �� �� ������, ����������, �� ��� ����� ���������

��������� �� � �������� ��������� ��������. ���������� ��� ��������

������, ��� ������ ��������� � ����� ��������� �������� �������

������� � �� ����� ������ �����.

��������� ��������? ����� ������� �� ���� ������ ��������, ���

�� �������� ������������� ������� ����� ������, � � �� ���������

�� ���� ������� �������������� � ������� �����������. ����� ���������

������� ���, ��, ��� ��� �������, ��� ����� ��� ���� ��������

��������. ���� �� ������ �����, �� � ��������� ���� ���������.

����� ����� �� �������� �� ���������� �������.

� ������ ��� ���� ��������, � ���� �������� � �������������

�������. ������� ������� ������ � ���������� ������ �����,

� ������ ������ ��� ��������� ������ ��� ������ ��������������

������������ �� ��������� ���� �� ����. �� ������ �����

������ �� ���� �� �������� ���� ��� �����. ��������� � �������

������� �������������� � ������� � �� ��� �� ��� �������

����? ���� �� ���� �������� ��� ���� ����� ������ ���� ������,

����� �� ���� ������ ��� ����� � ��� ����������� � �������,

�����, ��������, ��� ������� �� ����������� ���� �����.

��������� ��� ������� ������� �������� ����������� ���������������,

����� ������ ���� ����� ����� ������. ����� �� ���� �������

�����, ���� ������. � ��� ������ ����� �� ������ ���������

����������� ������ � ����� �������? � �����, ��������, ��

������� ����� �� �� �� ���� ��������� �� ���������� ������,

���� ����� ����������� ������������� ��� ����� ������ ���

�����. �� �� ��������� ����� ������. ��-��������, ���� ����������������

���� �� ���������, �� ������� ������ �� ����������� �� ����������

����������� ����������� ��� �����, ��������, ������� � ������.

��������� ������� ������ �������� ������ � ��� � ���������

���������������� ��������� �����, ����� �� ���������� ��

����� ��������. ������ ������: �� ��������� �� ���������

� ����� ������������ ������? ������, � ����� �� ���� ���������

������. ����� ����, ������ � ������������ ����������, ���

��������� ���� �� ��������, ���� �� �������� �������� ���������������.

��������, �� ������� �� � ��� ������� ��������������� �����

���������, �������� ���� �������� �� �������������� ����������.

� ���������� �������� ��������� ��� ������������ �����������,

�������� �� �����������, ����������������� � ������ �������������

� ����� ��������������� � ��������� �� ������ ����� ���

����� � ��������.

|

|

| |

| 265 |

�� ������ ������, �������� �������� �����, ��� ��� ���� �������,

����������� �� � �������� ��������, � � ���������� ��������� ����

������. ����� � �������� ������ ���������� ���� � ����� ���������,

�� � ���� �������� ���������� ������ � ��� � ��������� ��������.

� ������ ����� �� ��������� ���� ������. ������� ��������, �������

���� �� ����� ����� ������ ��������. ������������� �������� ���������������

����������� ���� ��������.

��� ��� ���� ����� ����, �� �� �����. ���� �� ���� � ������ ��������

����������� ������ �� ��� ��������� ����������. � ����������,

�� ������ ������, �� ������ �� ���� �� �������. ������ �� ����������

������ ����� ����� ���������� � ������������ ���� �����, �����

������, ��� ��������� ��� ����������. �������������, ����������

���� �� ��������, �� ����� ����� ������� ������ �������, �����

�����������, ������ ��� �����������. ���� ����� �������������

��� ��������� �����������. ���������� �� �����, ���� ���������,

����� ����� ���������� ��������������� ������ �� ���������, �����

������ ����� ����� ������� ����, ���������� ������ � ������� �����������

����. �� ������� ��� �� ���� ���� � ���������� ���������� ������

� � ���������� ������� ��� ����������.

��������, ��� ���������� ����� �� ���������� ������ �� ��������

��� ���� ������� ��� ����������� ������. ������� �� �������� �

���������� ��������� ����������� ����������. �����, �������, ����������,

��� ������� ��� ������� ��� ���� �� ������. ��� ���� �� ��� �������

����� �� ������� �����, ��� �������� ������������� ��������� �

��������� ����������� ����. ����, ������� �� �������� ��� ����

�����, �����������, ��� �� ������� ���� ������ �� ������� ��������.

��� ���� ����, ������� ��������� ������ ����������. ���������

���� ���������� �� ������, ��� ��������� ����������� �������������

���������� ���������, � ������, ��� ������� ������ �������� ����������

���������� ����. ��� ������ ���� ����������� �� ��������, ���

������ ��������� ��� ��������� ����. ������ �� ��� ���� ����

������ �� ������� ���� ������. �� �������� ���������� �������

���� � ����� �� ���� �����, �� ������. ����� �� �� ������� �������,

����� � ������ �����, �� ���� ���� ����� �� ������� ����. ���������

��, ����� ���� ������������ � �������� ���������. ���� ����������

���� � �������� �������, �� ������������� ���� ��� ����� ��������

� ���� ������.

������������� ������ ���� ���� ��������� �����-������ ���������

����������. ������� ���� ��� ������, ����� �� �������� �����������-

��������, ������� ��� ���������� �������, ��� � ��������� ��������

�� ��������� ����������� ����������� ���������� �������� �������.

���� ��������� ���������������� � �������� ���������� ���� [21].

������ ����� ����� ������ �������� ������� ������� ������� �����.

���� ��� � �������, ��� ��������� ��� ������� �����, ����� � ���������

� �����. ���. ������ ��� ���������� �� ����������� ������, ���

��� �������������� ����������� ������ ������. �� ������� � �������

������� ������� ��� ���������� ����� ���� �� ����.

|

|

|

__________

21. �rr. V, 29, 1 � ��.; Curt. IX, 3, 19; Diod. XVII, 95, 1 � c�.; Plut.

Al., LXII, 8.

|

| 266 |

��� ������� ����� �������� � ��������� ���� ������ ���������

����, � ������ ������ � �������. ��� ����� �� �� �����, ��� �

������ ��������� ����������. �� ��� �� ������ ���������������

�� ����������� �������. ���, ������� ����� ������ �����������

�� �������� ��������������, ����� �� �������, ��������� �����������

��������.

�������� ����

���� ��� ����� ����� ������, ��� ��� ������� � ����... �� ������

��� ����� �� �������� ���������� �����, ����������� ������� ��

�������. ����� ��� ��� � ������ �� ��������. ��� ����������� ��

��������� � ��������* � ������� �� ������, ���� �� ���� �� ����.

�����, ����� �� ����� �� ����, �� ��������� ������ ������� � ������

� ������. ��� ������������ ������� [22]. ������ �� �������� ���

�� ������ ����������������, �������� ������ �������� ����, ��

� ����������� �����������. ��� ������������ ������ ���� ���������

����, ��� ���� �������� ����������, ����������� �� �� �����������.

��� ����� ���� ������������ ��������� �����, �������������� ��������.

� ���������� ������ ���� �������� �� ����� � �������. ����������,

����������� �� ���� ������� ������, ����� ����� ���� ��������������

����� �� �����. ����������, ��-��������, ���� ���� ����� ��������

�������� � ����������� ��, �� ������ ������, �� �������� ��, �����������

�� �����. ����� ����, �� �������, ������ ����, �� �����������

�����������, ��� �������� ���� ������� � ������� �������� [23].

����� �������, ��� � 500 �. �� �. �. ���� ������ �������� ����.

����� �� ���� ����������� ������� ��������� �� ����� ���� �� �����������

������ � ������ ������ ������ �� ������. ����� I ������� � ��������

������� ����� � ���������, ��� �� ����������, ��� ��� �������

�������� ������. ������ ��� �� ��������� ������������ ������ ����

� �� �������� ������� ������� ����������. ��� �������� ��������

������ ���� ������ ��������, �� �� �������. ��������� �������

� ��������, � ������� ������� ������ ������� �������� ��� �����������

�������� ������������ ����������� � ��� ����� �������� �����������

� ������ �����.

����� � �������� ��������� ��������� � ������ � �����, ��� ����

� ������ �������� � ���������� �����. ���� � ��� ����������� ���������

�����������. ��� ���� �� �������� ��������������. ���������, ��������,

���� � ������� ��� �� ����������, � �������� ����� � �����������

��������� ��������. ���������, �������, ��� ��������� �����, �����������

�������, �� ��� ������� ���������� �����������, ����� ����� ��

���������� ���� �� ���� ������� ������ �������� � ����� ��� ��

�������� �����, ����������� �������.

|

|

|

__________

* �������� � ����� � ��������. ��������, no-��������, ������� �

��� �� ������� (��������������� �� �����������, ��������, ��� ����������

������������).

22. Herodot. IV, 44.

23. Arist. Pol, VII, 1332b, 24.

|

| 267 |

��� �� ��������� ����� ����, ��� ���������, ��������� ���� �

������ �������, ��������� ���� �� ����, � ����� ���������� �����

�������� ��������� ���� �� �����? ��� ����� ������� ������ � ���������

������� � ������ � ��� ��� ���� ������, ������� -�����������������

������������, �������������� ���, ���������� �����, ���������

����� � ������� ����. �� �����, ����������� ���������� �������

���� ���������������. ��������� ������� � ������� ��� ��� ���-���

���������� � ����, ������� ����������, ��� ����� ���� ���������

�����. ������ ��������, ��� ������� ��� ���������� ��������� ��

������� ����� �� ���������� ������� � ���� ��� ��� ����� �����

������ �� ����������� ������ �� ���� ����� [24]. ����������� �

���������� �����, � ������� ����������� �������, � �����������

�������.

�����, �������, ������������, ��� ����������� ���������� ��������

������ � ����� ����������������. ������, ����� ����� ������ ����

������� ������� ������� ���������� ��������� ����� ���� �����

�� ���������� (� �� ����� ��� �� ������, �� �����), �� �� �����

������� � ������������� �������. �� �� ������� ������� � ��������,

���������� � ������ ����� � ����������� ������ ������, � �������������

������� ������ �������� ��� �� ����� � �������. � ����, ����������,

����������� ������� � ������������, ��� ��� ������������ ����

�������� � ����� ������� �������� ��������� ���� ��������� � ���.

���� �������� ���������������, �� ��� ��� �� ����������� ����������

������������ �������������, ��� ��������� ���������� �� �� �����

������, �� ����� ���� �� ���� �� ��������� � �������.

���� ���������� �� ������ ������ ������� ���� �� ����������. ������

���� ������, ��� ��� �������� ���� ���� ������� � ��� ���������

�������������� ����������� ���. �� ���������� ���� �����. � �����������,

������� ����� ������� ����� ���, �� ��� ������� � ���������� �

������������ ����� �����-�� ��������� �������. ��� ����� � ��������

������������� ����� ��� �� ������� ���� ������ ��� ������; ������

�������� ���������� �����, � ������� �� ��������� ���� ���������.

���� ����������� ������ ��� ����� ��������� � ������ ��������������

� ����������� �������. ������������ ����������, �� ����� ��� �����������

�������� ��������������� ����������, ���� � ���� �������� � �����.

���� ��� ��������� ���������� ���� ������ ����������, �� � ���

�� ��������� ������ �����, ��������� ����� ���� ���������������

� �� ���. ��� ����� ��������������� �� ���� ���� ��������������:

���������� ���� ������ ����������.

� �������, ���, ����������, ������ ������? �������, �������� ��

���������� ������, �� �������� ���� �����������; �����, �����������

� ���, �������� ������ ��� ����. ��� �� ����� ������ �������������

� ������ �����, ������� �� ������. ��������, ����������� �������

���� ������ �������������� ��������� � ������ ������������. ��

������ ����, ��� ��������� ���� ����� ��� ������ �������� � ����

�������. � ����� ������������ ������ ������� �������������, �����

���� ����������� ���, ��� ��� ����������� ����-

|

|

|

__________

24. �rr. VI, 24, 2; Strabo XV, 686; �rr. Ind., I, 3.

|

| 268 |

���� ��������������� � ��� �������� ��������� ������. ���� ��

������� ����� ������ ������� ���������� �����������������? �����

����� ������ � ��� ����, ������� ����������, �� ���� ����, ������������

������ � ����������!

����, �� ������� ������, ��� ���������� ������ ������ �������.

� ������ ����� ������ ����������. ���� ���� ��� �����, �����������

� ���������� ������� � ������� � �����, ����� ������� ���������

������� �� �������������� � ����������, �� ������ � ��� �� �������

�� ��� ��������� � ��������. ��������, ��������� ��������� ���

����� ������ ��������� ����������, �� ����, ��� ���� �� � �����

������ ������������ � ���������� ������������ ������, ���� ��������

��������� ������ ������������. �� ������� ������, ��� ��������

��������� ������� ������� ����������. ����� ����� � ��������,

����������� ��������� ������ ��� �����, ��������� � �������� �������?

���� ������������� ������ ������������� ����� ������ ����������.

���������� ����������, ������� ��������, ������������� � ���������������

��������, ����� ���� �� ��� ����� ����� �������� ������ �����

��������� �������� � ������ ����� ������, �� �������� ���� ���-����

���������. ��������� ����������� ��� ������� ��� ����, ����� ��������

����������� �����, ���������� ��� ���������� ����������. �����

� ����� ��� � ������ �� ��������� ����������, ��� ������ � ������

�����, ������������ ��������������� �� �������, ��� �� ������

����� ������, ��� �� ������ ������ ����. ��������� ���� ���������

���������������, ���, ��� ���� ��������, ��� �� �������� �� �

����� ������ ����� ����. ����� ��������������� � ������. � �����������

���������� ����� ���� �������� ����� ����������, ��������� �������.

� ����� � ��� ������� ������������ �������� ����. ����� �� ���������,

��� � ������, ��������� ������� ����� ����. � ����� � ��� �������

������������ ������������ �� ����� ������� � �������. �� �����

����� ���� ����� ������, ��� � � ������, ������� � ��������������

������� ����� [25]. ���� ��� ��������, ��� ������� ���� ����������

������� ������� ���-�� � ������� ����. ��������� �����, ��� �������

��������� ��� �������. � ��� �������������, ������ ������ �� ��������

� ������ ����� � �������� ����� �������� ������� ������ ���� �

���� � ��� ��������. ��� ��� �� ��� ��� ������� �� ������� ����������

���� � ��������� ������������� ����, ��� ������ �������������,

��� � ������� �� ������ ���� ��������. �����, ������ ����, ��

������������ � ������, �����, ��� ��������� �����, ����� ��������������

���������� ����� � ������. �� ��� ��� ���� ����� ������ ��������.

������� �� � ������� ������� ���������� � ������. ��� ������ ����

�������� ����� ����, ��� ����� �������� �� ����� ����� � ���������

������ ������. �� ���� �������� ���� ��������� ��� ����� [26].

������ ��, ��� ������� ����������� ������, ��� ������, ���� ��������

���������. �� ��������� �������, ������������� ����� ���������

� �������� �������� ����, ���� ����� �� ������� �� ���� ������

[27].

����������� ������ �� ����� � ���� �������� ���������� ������,

|

|

|

__________

25. Nearch., frg. 18, � Aristobul., frg. 35 � 38 {Strabo XV, 691

� ��.; XV, 707).

26. Nearch., frg. 20 (Strabo XV, 696).

27. Arr. VI, 2 � ��.

|

| 269 |

����� �������, �� ��� �������������. �������� ����� ����������

��� � ��������, �� ���� ���������� �������������� �������. ������

������������� ������������ �� ��������� ������������. �������

� �������������� ������� � ������ ������� ������������ � �������

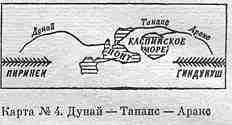

��������, ��� ������ ������� �������� ���� ������������. ����������

�������, ��������, ��� ����������� � ������� � ������ �� ������

������, ������� ������ � ��������, ���������� ���� ����� (������),

������������ � �������� � ������� � ������� �� ����� (��. �����

�4).

���� ������� �������������� ��������� ��������� � �������� ��

����-����. ���� ��� ��� ������ ������ �����-������� �����������

������� ��������-�������� ��� ��������, �� ������������� �����

����� ����������� �������-������� ���� �� ���. ���� ������-������

������ � ��������� ����� ������� ������, ����������� � �����������

������ ���� � ����� ��������� � �������� ��� ������ ���������,

�� ������� � ��� �� ����� ������ ��� ��� ���������� ����� ����

� ��������� � ��������� ��� ��� ��������� ����.

��� �������� ��������� �������� ��������� ����, ��� ���������

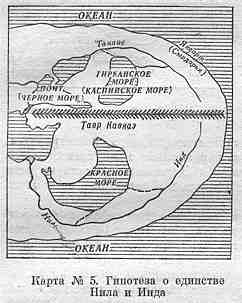

������������� ��� ���� ����������� ������������� ���������. �����

����������� ����, ��� ��� ������ ��������� � ��������, ������������,

����� �������, ������� ������. ��� ������ ���� ��, ��� �������

(�����������) ���� ������������ �� ���������� � ����������� �����

���������� ����������� (�����������). � ������� ������� ���, ������,

�� ���������������: ���� ��� ���������, ��� ������ ��� �������

�� ���� � ������� ����. �� �� �����, ��� ��������� ��������� �

���� ����������. ��������, �� ����� ������ �� ���� �� ��������

������ �������� ��� �� ���������� �� ������������ ����������.

������� ���� ��� ���������� �����������, ��� ���� ����� �������

������� � ������, � ������ � ���������� ����, ��� � ���� �����,

��� ���� ����� ���� ��� ������� � ����������� ����, � ������ ��������

�� ������. ��� ���, �� �������������� �������, �� �������� ��������.

������� �������� ����� ������������ ����� �����������. (�����������

������� ���, �������������� �������� ����������, ���������� ��

����� �5.)

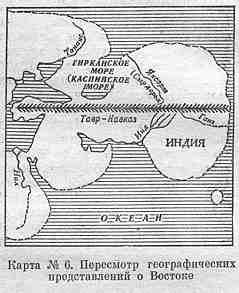

��������� ��������� ���� ������������� � �������� ���������� ��

������������ �������� ����, ����� ��������� �� ��������� �������.

����� ������������ ��������� ���������� ������ ���� ��������,

��� ����������� ���� ������� � �������, �� �� ����� �� ���������

� ���������������� ������ � ����������� ����������� ���� � �����������,

��� ��� ���� ������� � ������� (����� ����� ��������� � ������

�������). ����� ����, ��� �� ������ ����, ��������� ����� �������

����������� ����������������� ����������, ����� ������ ���������

��������. ��� �������� �����-

|

|

| |

| 270 |

������, ���� ��������� � ��� ����������� � 330 �. �� �. �., �����,

������ ��������� �� ���������� ��������� ����������� ����, ��

�� �������� �� � ����� ����������� �������������. ��������� �������

���� �� ���������� ���� � ���������� ����� ����������, ����������

��������� ������ 325 �. �� �. �., ����� ����� ����� ��� ���������

���� � 5 � 6. �� ����� ���� �������������� ���������� ����������

����������� �������������� ���� ��� �� ������, ��� � �� ���.

����� ��������� ������ ����-�������� ��������, �� ��� ����� ������

�� ��������� ������� ������ ��������. ��� � ����� ��� ����������

� ������������� ����� ��������, ����������� ��� ������ ���������

����. ��������� �����������, ��� ��� ���� ��������� �� �����-��

����� � ���� ���������� ��� ������� � �����������. �� ������ ������,

���� ������ ����� ������� �� �������� ����������� �������� ������

� ��� �� ������ ������������ � ��� ������������ �������, ��� ��

���������� ������ ��������� ��������� ����.

��� ������� ��������� ������ ��� � 326 �: �� �. �., ��� �� ������

��� �����, ����� �� ����� ������ � ������������� ����� �� ����.

��������� ��� ������ ������ ��� �������� �� �� ��������� �����������.

������� �� ����� ����� ���������� � ������������ ������������������

������ ���� �� ����, ����� ��� �������, �� ����������� ���� ����

������� � ���. ��� �� ���� ����������� � �����������, ��� � �����������

����� �������� ������ ���� �����������. ��������, ���� ��� � �����

�������������� ���������, � ��������� �����������, ���� ��������

���� � ������ ������� �������. ����� ����, ���� ����������� ��

�������� ����� �������� �����. ��������, � ��� ������� �������

������ ����� �� ����� ����������, ����� ���� ��� �� �������� �

��������� ����������� �����.

������ ������������� ����� ������� �� ����� ��������� ������.

����� ��������� ���������� ������� ������� ����� ����, ��� ���

����� ���� �������� ���� � ���� � ������������� � �����������

��� � ��� �����������.

��������, ������ ���, ����� ���� ��� �������� � ������ ����������

� ��� ��� ����� ������ �������, ������� ����� ����������� ��������

�� ����. � ���������� ��������� ��� �� ��� ����������� � �����

������� � ���������� � ������� � ����������, ������������� ���

�����.

|

|

| |

| 271 |

������� ����, ��-��������, ���������� ���������� �� ������������

��� ��������. ������ ����� �������� ��������� ���� ���������,

��� ��� ������������ ����� �� ����������� ��������. ��� �� ���

��������, �� �������� ������ ���������� ���� ������ �� ������;

���� � ��� ���������� � ���������������� ���������� ����������

� �����. �� �� ������ �� ����� ����� �� ��� �� �� �� �����. ���

���� �� ����, ��� ��� ���� �������� ����� ����������. ����������

���� ������ ������� ����, ����� ������� ���� �����. ������, ���

�� ��������� �� �����������, �� ������� ������� ������ �������

���-���� �����������. ����� ����, �� ����� ���� ����� ���� ����������

������������ ���������.

����, ����� ����������� � ������� ������������� ����� ������������

� ��� ������� ��������. ����������� ������� ��������� �������

� ������������� � ������� �������� �� �����, �����, ������� �

������. �����, �� ������� ������� ������� � ����������� �������,

����������� � ������������� ��������. ���� ����������� ������,

��-��������, ��������� ������� ����������� �����. � �������� ����

���� ��������� ������������ ������, ������� � �������� ��� � �����

�������. ������ ����� ���� ������ ������ ���������� � �����������

�����.

������ ����������

����� �� ����������� � �����, ����������� ��������������� ��������

����������. �� ��������� ������� ��� ������ �������� ����: �����������

������� ��������, �������������� ������������ ���� ��� ���������

�����, �������, ������ � ��������������, ��������� �����, ���������������

� ��������,��������������, �� ������ ��������, ����� 2000 ��������.

�������, �� ��� ������� �� ������� �������� � �����������, ���

�� ��� �� ������� � �������. �������� ����������� ��������, �������

������ �� ��� ������ ���� ������� [28].

��������� �� ��������� ���������� �� ����� ��� ������. �����������

������ ������ ���� ���� ����� ������, �������� ������� ����� �������.

�� ��������� ����� ����� ����� �������, � �� ����� ������ ����

���������� �� �����. ����� ����������, ��� ������ �������������

����� 120000, � ������������ ������� ��-

|

|

|

__________

28. �rr. VI, 2, 4; ��.: �rr. Ind., XIX, 7. � ��������� �� ������ ������

������ ����� �������� ��������� �� 800. ����������, �������� ��

���, ��� � �������� ���� �������� ������ ������� ��� ����� �������.

|

| 272 |

������ ������. � ���� ������� � ������, ����������� ����������,

� ��������� ����� � �����, ������ ��� ��������� � ������ �����������,

������� ������, ��������� �� ���������, � ������������� ��������,

����������� � ����� �� �������. ���� ����� �������� -�� ��������,

�������� � ������, ��������� ����������� � ������� ������� �,

�������, ������� ��������, ������� ����������� �� ������ 20 000

������� [29].

����� ������ ������ ������ ������������, ���� �����������, ������

����� ������� ����, ���� ������ ��� ������� ��� �� �����������

������. �� ����� ���������� ������ �� ������. ������ ���������

������� ����� ��������� ������ �������� � �������� ����� �����

��� ��������� ������������. ����� ������� �������� ��������� ��������

��������� ������� ����, �� ��� ����� ��������� �����, � �����������

������� ������ ����������� ���� �������������. ������� ����� ����������

���� ������� ����������� �� ����, ��� ������ ���� ���������� -������������

�������� �� ������� ���� � ������ ��� ��������, ��� �. ������������

������. � ��������, � ���� �� ���������� ������ ���� �����, ���������������

����� �������. �� � ����� � ������ ���� ��� ������, ��� ���������

������������ ����� ���������� � ������ ������ �������.

���� ������� ������ ������� ����������, �����������, ����� ����

� ��� ����� ������ �� �������� ���� �� ����� ����. ����� ����,

��������� ������ ��� ������� � ����������� �������� � ����� ������������

�������� �������� �����. � ������ ������ 326 �. �� �. �., �����

������� ���������������� � ���������� ����������, ����� ��������

������ ��� ������ �� �������, ���� ��� �������� �� ����. ���������

������ �� ��� ������������ ������� � ��������� � �������� � ������

�����, ������� �������, ���� ������ ������ � ������ �����������.

������������ �������� �� ��������� �� ������� ����. ����� ����

����� ��������� ��������, � ������� � ������� ������� ������ ��

������, ����������� � ������� ����. ��� �������� ����� �������,

�������� �������, ����� � ����� �������. ��� ���� �������� ����������

�������! ������� ������ � �������� ��������� �� ������� � ����

������ ����� �� ���������. ��� ������� ��� ����� ����� � ��������,

�������� ����� � ����� [30]. ��� ��� ���������� �� ������ ������,

��� ������������ ��������� �������� �� �� ���� ������������. ��

���. ��������, ��� ��������� ������� ������������� �������� �������������

�������. ��������� ������ � �������� �������� ��� ���� � ��� ������.

�� ���� ������������� ������� �������, ������� ��� ���������������

����� � ������ �� ��� ������� ������.

�� �������� ������� � ������ �������� ��� ��� ������������. �������

����� ������, ��� �� ����� �������, ��������� ���� � �����������

� ��� ������ � ����� �������. ����� �������� ������ ����������

���������� ��������� � ����������. ��� ���������� ���������� �

���� ������ �������, ��� �� ������� � ���� � �����. ������� ������������

����� ������� ���� ����. ����� ���� ���� �������� ��� ����� �������

��������� �������. ��� �� ��������-

|

|

|

__________

29. �rr. Ind., XIX, 5.

31. �rr. VI, 3, 1 � ��.

|

| 273 |

�� ��� ����� ������� ������ � ���������� ������ � ����� �� �������������,

��� ������� ��� ��������. �������� � ��������� ����� �����������

��������, ���������� ������ ���������� ������� � �������� ����������

������ ����� ����� ������ ������. �������������, ��� ������������

��������� ����� �������� ���� �� �������� �������.

���������� ���������� ����� ��������� ������ ���� ����� 10000

���������, 700 �������� � 80000 ����������. ����� ������� ����

����� ���������� ��������� ������, ����������� ��������� �������

���������. �������� ���� ����� ������������ �������� �������:

��������� �������� ���������� � ������� ��� ���� ��� �� ������

�����. ��������� �������� ����� ���� ����������, �������������

���������� ��������. ������� ���� ����� ������� ����������, �����

�� ���� ����������� �������� �����. � �����, �������� ���� �������������

� ���� �����, �� ���� ����� � ����� � ��������� ���������. ��������

���� � ����� ����� ������� �� ������ �����, ������� ���������

��� ���������. ����� ������ ��������� � ������ ����� ������� ���

�������� ��������� ����� ������ ���, ��� �� ������ ����� �������.

�������� �������� ����� ��������� ������������ ��� � ������ �������.

�������� � ������� ����� ��� �������� ���� ������ ��������������

�� ����������, �� ������������� ��������� ������������ �� ������.

��� ������ ������� ��������� ������ ���� �������� ����� ������.

��� ������ ������ �� ������� �� ������ ��������� �� �����. �����������

����� ����� ��������� ���� �� �������� ����������. �� ������ ���

������� �� ��������, ������� ���� � �������� � ������ �������������,

�� ��� ������� �������� ���������������� ��������� [31].

������ ������ ��� ����� �������. ��-�� ����� �������� �����������

������ ������� ������ �� ������ ���������. �������� �� ���, ���������

�������� ���������� ����� ���������� � ��� ��������� ���������.

����� ��������� �������������� ����, �� ���� �������� � ��������,

����������� ������� �� ����������. ���� ���� � ������� ��������

��������� ������� ��������� �����. ����, ������������� ����, �������

���� �� ���, ��������� � ����� � ������ �������� �� �����, ���������

���� �����. ����������� ����� ��� ������ �� ������� ��� �������

�� �����. �� ��� ����������� ������� (��������) � �������, � �����

�����, ������������ ����������. �� ������� ��������� �� �����.

����� ����� ��������� ����������� ����������� �� ���� ��������,

�� �������� �� ��������� � ���������. ���� � ����� ����������

�������� �� �����. ���������� �������� ���� ������ �� ����������

��������, � ��� ����� ������������ �� ���� ������. �� ���� � ������

������� ���������, �������� ����� �� �� �� ���� ������, �� ���������

�������� ������. ������ ������ ���� ���� ������������, �� �������

��� ������ �������� ���� ������, � ����� ���� ���������� �� ������.

�������������� ����� �������, �� � ��������� ���������� �������

���� � ����������� ������ � �����. ������� � �������� �����������

����������, ������ � �������, ������� ����-

|

|

|

__________

31. �rr. VI, 9 � ��. ������ ����������: Fr. Schachermeyr. Alexander in

Babylon. Wien, 1968, c. 215 � ��.

|

| 274 |

�� ����������� �� ���� ������. �� ����� ������ ������ ������

�������� ������ � ������� ���, ���������� ��������� � ����� ������

������������ ���� � ��� ���������. ��������, �������� �����. ������

��� �����, ���������� � ������. ����� �������� ����� ����������.

������ ������� ������� � ������ � ������. �� ���������� ���� ����������

����� � ������, �� ��������� ��������� �������, ���� �� ������

����� �� ������� ��������. ������ ��������� ������ ��� ��� �����.

������� ��������� �����, ���������� ������� ����������� � ����,

��������� ����. ��� ��� ��������� ��� ��������. ��� ������� ����������

����������� ����� �����. � ������� �������, ��������� ���� �����

�� �����, ��� �������� �� �������. ������������ ����� �������

������ ��������� ����� � ��������� �����. ��� ������, ��� ���������

����, � ������ �� ����, ������� �������� ����� � ��������� ���

�����. ���� ������ �� ��� ����.

���� ����� � ��������, ��������� �������� �������� ������ �� ����.

��� ���� �� ������� ��� ����� �����, ��� ����� ���� � �������.

�� ������� �������� ���� ��������, � ������ �� ����������. ���������

������ ���� ����, ����� �� ����, ��� ������ ���������� ���� ��������

�������� � ������ ����������. � ��������� ������ ��� ������� �����

���������������� �� ���� ��������� ����� �������. ��� �� ��� ������������,

��� ����� ����������� ��������� ���������� ������� � ��������

�� ��������� � ����������� ���� �����.

���������� ��������� �� ������� � ������, �������� �����������

� ������� � ����� ���� �������. �����, ��� ���������� � ��, ���

��� �������� �� ��������� ������ ������ ������������, ���� ���

���� �� �������, ����� ������� ����������. �� �������� ��������

���� �� ����, ����� ���������� ����. �� ����� ����� ��� ������������

��������������� �����, � ��������� ����� �� �����. ����� ������������

���� ������� ��� ����� ���� � ������� ������ ����������, ���������

� ����� �������� �� ��������� ������ ��������: ������ ��������

�������.

����� ������������ ����������� �������� ���� �� ������� �����,

��� ���������� �����. �� ������ �������� ��������, �� � �� ����������

��� � ����� ��������� ���������� �� �������������. ��� �������

����, ��������� ������� ����, �������� ���������� � ���� ����,

��� ��� ���� ��������� �� ������������ ����, � ������������ ����������

�� ����� ������. � ����������� ������� ������� ��������� �������

������� �������, ������ ������� ������ � ���������� ������ � ������

������� ������� � ��������. ��������� ����������� �������� ����

����, � ������� ������ ����� �� ���� ������� ����� ������ �� �����

� �����. ���� ����� ���������� �� ������� �� ����, �����, �����

�������, �� ����� ����� ����������� ��������. ����� ���� ��������

���������� ������� �������� �������. � ���� ������������� ������

������ ���� ��������� ����� � �����. ����� ����������� ������

���� ����� ������� ���� ������� ���� � ��� ��������. ������ ���������

����������� ��������� ������������ � ��������� ��������

|

|

| |

| 275 |

������ � �������� �� �������� �� �����. ������� ����� �� ���������

� ������ ����������� �������� � ������������ ����������. �� �������

������� �������, ���� �������. ������ �� ������ �������� �� ��������

����� �� ������� ����. ���� �������� ��� �������� ������� ���������

������ ��������.

������ 325 �. �� �. �. ����� ��������� ������. � ���������� ���������

������� � �������� �����������. �� ��� ���, ������� ������ � ������

�������, ��������� ��������� �������� ���������� ��������. ������

�� �� ���� ����� ������ ���� ���� ���� � ���. � ������ �� ���

��������� ���� ��������, �� ������ ������������ ����, ���� � ����,

���������� ���� ���, ���� �������� ������� �������� �������� ����

���� ����. ������ � ����������� �������, ��������� �� ������������

�����������. ������� ������, �������� ����� ���, ���������, �����

�������, � ������� ������ ����� ���� � ����� ������������ � ������.

������ ����� ���� �������, ��� ����� ������ � ���������� ����

�� ������� ����.

������ ������� ������� ���� ���������� �� ���������� ������. ���

�� ���� ��������, ����������� � �� ���������� � �����. �� �����

���� ��������, �� � ����� ������ ��� ����� ��������� �������������.

�� ���� � ������� ����� ���� ����������; ������� �� � ����� ������

������� ����������� ��� �������������, � ����� ���� �������, �

������ �����. �� �� ����� ������� � � �����, ���������� ������������

����������, �������� �� ��� �������� ���������� [32]. �������

�� ������� ��� �� ������ ����������� � ���, ��� �������� �����

�������� � ��������� ������������� �� ��� ���� ��������. ���������

���������� �� ���������������, ��������� � ������� � �����������

�������� ������ [33]. ������ ��� �������� ������ �� ���� ��� �����������

������������� �����������. �������� � ���� ��������������� ��������������

���� �������, ��� � �������� ������� �� ������. � ���� �� ���������

�� ��� ����������� � ���������� ������ ������������ ������� ��������

� �������� ��������� �������, ��� � ����� ������ ��� ������������

����� ����� ������� ������������ � ��������� ������ ����.

���� ��� �� ������ ��������� ����� ���������� ���� ������������

� ������� ������ � �������� ��������� ������� ������� �������

����, �� ������, ����������� ��������� ��������� �����, �� �����

�������� ���������� ������ ������������ ����������. �� �� ������

������ �������� � ���������: ����� ������ � ���� ������� ����

����������, � ����, �������� ������, �������� � �������. ���������

����� �� ����� �������� ����, ����� ��������� �� ����� ���-���������

�������.

���������� ����������� ��������� ������� ���� ��� �������� �����.

��� ����������� ����� �����������, � ��������� �������, ����������

����� �������� �� �������� ������� ���������. �������� � ������

�������, ������ ������� ��������, ���� ����������� � ���������.

������ ������� � �������� � ������������ ���� ���� �������� ������

�������. � ������� �������� �������� � ��������� ������. �� ����

��������� ���� ��������� �����-

|

|

|

__________

32. �rr. VI, 16, 3. � ������ (VIII, 13, 4) ����������� �������������

�������. ���� ��� ������ ����� � ���� ���� ����, �� ��� ��������,

��� ����� (������), ������ ��� ������������ �����������, ����� �������

������ � ������ �����.

33. �nesikrit., frg. 24.

|

| 276 |

����, ����� ������� ����� ������������ ������ ����������� ����

������.

������ ���������� ���������� ���� �� ���� ����������� � �������

����� 325 �. �� �. �. [34]. ������ ���������� ������ � ����������

����� � �����. ����� � ����� ����������. ������ ����� ��� ������,

�� ������� ����������� ���������, ���� ���������. ��� ���� �����

� ������ ���� �� �������� �� ����. ������� ������� ������ �����

�������� �� ������ ������� ������ ���� � ����� �������. �� ������

������ � ���� �������, ����� ��������� ������� ���������� � ����������

������� �������� ���� �� ������� �, ����� ����, �� ������ �� �������.

���� �� ��� �������, ��������� ����������� ������� �������� ��

���������������. ���������� � ���� �� ������ ����������. ��� ��������������

�� ����� ���������� �� ��� ������������ ��������, �������� ��

���������������� � ������ ����������.

� ������

��������� ��� ��������� ������������� ������������ ������ ���������

�� ����� �� ������. ������� ������� ���� ������� ����������� ������

������� ��������������� ����� � �������� �� � ����������. �����

����� ������� �� ������� �������, ������� ������������, ���������������,

������������, ���������� � ������������ ������. ����� �������

��������� ����� �������� ������������. ��������� ������ ��������

������� �������� �������� ����� �������� ����� � ����������� ��

� �������. �������� �������� � ������ ������� �������������� ������,

�������������� �� ������, � � �����������, ������ � ����� � �����

� ����. �� ��������� ���� �����, ����� �������� ����� ����� ����

��� ��������� ������ ������� ������� �������. ������� �������

���� �������� �� ����������� ����, ��������������� ���� �����

������� ��������� �� ���������� �����������.

����� ���������� ���� �� ���� ���� �������, ��� �� �������������

������� ������ ����� ����������, � �������������, � �� ��� ��������

�� ������. ������ ���������, ��� � ������ ������� ��� ������,

���� �� ������� ����� � ���������, � ������ � � ������. �����

�� � ���������� �������� ����� ������������ ����� ��� ����� ����

����� ����� �����.

���� ��� �� ������������ ����������� �������� �������������� ��������.

����� ��� ������ ���� ������ � ���������� ������������ ����� ��

������ � ����������� �����. ���� ����� ��������� ������. ������

������ ��� ������������� ������� ������ ���� ���� ����� �������

����� � ����� ��������. ������ ��������� ��������� � ������� ������,

�������� ��������� ��������� ����� ���������� �������� ���������.

��� ��������� � ������� ������� ����������� ���� ����� ���������

�� ����, ����� �������� ������� �������� ���������������. ���

������� ���� ������� ����� ��� � ������ ��������, �. �. ������

�� ������. ��-����-

|

|

|

__________

34. Strab� XV, 692. ��. � �������� (Al. LXVI, 1), � �������� �����

���������� �������������� ����� �������� (� ������ �� ����). �������

������� ��� ������, ����, ��������, � ���� ������� � �������.

|

| 277 |

����, �� ������ � ����� �����, ����������� �� ������ �������,

� �������� ������ ���-���� ��������. �� �� ���� ������� ���� ��

��� �������� ��������, ������� �������� �� ��� ������� ��� �������.

������ �� ������� ���������� �� ������������ ������ ������ ��������

�� �����.

����������� �� ������������ ������, ���� ��������� ���� ���-��

������������� ���� ��������� ���� � ������. ����� ������������

������� ���������� �� ���� ������ ���� �������� ���������� � ��������

���� [35]. ������� ���� ����������� ��� � ������ ����. �� ����

���������� ������ �� ������ �� ���� ������� ��� �������. ���������

������ �������� ����� � �������� ���������� � ������ � ��������

����: �������� ������ �������, ���������� �������� � �����������

������. �� ������ �������� �������� ������, � ������ ������� �������

������������ ����. ��������, ��� ���� ������������ ���, �� ��

�� ��� ���������� ���������� ������. ��� �� ��� � ��� �����, ���������

����� ���-�������� ��������, ������� ����� ����� ����� �� �����,

� ����. ������������ ����� ��������� ����������� ����������� ���������

�������. ��� ��������� �� ���, ��� ������� ����.

��� � ������ ���� ����� ����, ��� ������ ������������ ��� �����������

�� ���������� �����������. �� ������ ���� ������ ������ ��������

������. ���� ������ � ���������� ������ ������� ���� ����� ��

����, ��� ������� � ������� ������ ��������. ����� ������������

���� �������� � ����� �������� �� ������� �������, ����������

��������� �� ����� ����. ��� ������ � ������ ����� ������� �����.

������� ���������� �������� ��� �������, ��, � ����� ���������,

���� �������� ��������, � ��� ���� ��������� �� ����. �������

���������� ������������� � ������������ �� ����������� ���� ��������.

����� ���� ����� ����� �����������, ������� ������ ����� ��� �������

�����: ������� ������������ ���� � ������ � �����������. ������

������ ���� ������ ������� ����� ��������� ������� ������� ���������

����� �� ��������. ���� �������� ������� �������� ��� ����� ����

�� �������, �������� �������� �� ����� �������� ���� � ����. ������

��������� �� ������� ����� ��������� ������, � ������ ������ ����

������. �� ��������� ���� ������� ���-���� ������� � ��������

�������. ����� ���� ����� ������ ������ � ����� �� ����� �������

������ � �������� ����. ����������� ������� ������� �� ������

����: ����� �� ���� ����� �����. ��� ��� ��� �����, � �������

�� ������. �� � ����� ���� �� ����� ���� ����� �������� � �������.

������ ������ �� (������ ������ ���������: �����, ���� � �������

������. ���� ������ �������� ��������� � ����� ������������ ������.

�����-�� ����������� ���� ��������� ����� ���, �� ����� �� �������

����������� ���� �����. ������� �������� ��� ������� ����������

����������� ������������� ���������, � ������ ����, �������� ��

�������� ���� ��������������� ����� �������� ����� ������� ����������

����. ������� ���, ������, ������� ��������� � ����������� ��

������ � �� ���� ������� ���������.

|

|

|

__________

35. Di�d. XVII, 104,1; �rr. VI, 18 � ��.; Curt. IX, 9.

|

| 278 |

��������� �������� � �������, �� ������ ��������������� ������������

����� ������������. �����������, ��� ��������� ����� ������ �����

����� ������, �� ����� ����� �� ��������� ���� �� ����. ��� ����

���������� ����������� ��� ���������, ��������� ������, �������

��� �����. ����, ����� ��������� ����� ����� ��������� � ��������,

��������� ������������ ���� �������� �� ���. �� �������� ���������

����� ����� ������, ����� ��� ��������, � ����� ������� �����

�������������� �� ������ ������. ����� ��������� ����� ���� �������.

��� ����������� ������������ ���� ������� ����� ���������� ��������.

� ������� ���� ���� �������� �������������� �������� � �������

�������. �� ��� ������� ������ ���-��� � ������� �����. �������

���� ��������� �������� ������� �������� (������). ������, ��

���������, ��� ����� �������� �����-�� ��������. ������, �������������

� �������� ���� ���� �� ��������, �� ������� ���, ������ ��� ����

� �������� [36]. ������ ���, ��� ������� ������, �������� ���������������.

���� � �������� �� ������� ����� ������ ��������: � ���-������

��� ���� ������ �� �����, � ����� �������� ���� � ������-�������.

��� ����� ���: ����� ���������������� ����������� �� �����.

����� ���� ���� �����, � �������� �� ���������� � ����� ������������

����������. ���� ���� ����� ������, ���� �������� ������, ���

���� ����� ������� ������� �������������� � ���� ��� �����. �����

� ��������� ������� ����� �������� �����. ��������� ��������,

��� �������� ������ ����� �������� � ������� ����������� ��� �����������

�� ������.

����������� �� �������

���� ������ � �������� ������ ������ ������� � ������ � ������

������, ���� � �� ���������� � ����������� �����������������.

���, ������ ������ ���������� � ����� ������ ����� �� ���� �����������

������������. ��� ���������� ��� � ������ � ��������� ��������

���������: �������� ������ ���������� ������� ��� � ���� �����

� ������. ����� ��������� ����������� �������, ������������, ���

��� ��� ����� ������������ ����� ���� �� �����, �� ������ �� ��

������� � �� ����������. ����� �� ��� ����� �� ����������, �������

��� ���� ��� ������. ����� ������� ��������� ��������� ����������

� �����, ���� ���������� �� ����������� ������� �������. �� ����������

������������ ���� �� ����������� � ���� ���� ������� ������ ��������.

��� ����������� ���� � ����� ������ �� �����, � �� �� ������ �������.

�������� �������� ���� ������ �����. ����� ����� ������ � ��������,

��� ��������� ��������� �����������; ��� ����� ��� ��� ����� �������

����. ����� �������� ������������� ����� �� �������, ���� �����

����������, ��� ��� ������ ���� �������� ������, � �� ���� �����������

������ ���������.

|

|

|

__________

36. Onesikrit., frg. 12 � ��.

|

| 279 |

����� �������������� �������� � ������� ��������� �� ��� ������,

���� ��������� ����������� ������� �����������, � ����� ��������,

��������������� �� ��������. ���� � ��� � � ����� �� ��� ��� ��

�������� �������������,���� � ������ ���������� ������� �����

��������������� ����� ����� [37]. ������ �����, �������, ���������

�������� ������ �� ����������� �������������� � ���������� ���

��������, �� ��� �������� �����. �� ��� �������� ���� ��������

� ����� [38]. ��������� �������� � ������ ����� � �������� ����������

������, ���� ��������� �����������. ��� ��������� ���� ������������,

�� ��������� ���� ������. ����, �� ��� ������, ������ ����������,

������ ��� ������� �����, ������ ��������� �������� ���������

�����. ������� ����� ��������� ����. � ������ ������ ���������

�����������, ����� ���������� ����� �������������� ����������,

�� ����� � �������� ����������. � ���� ��������� ��������� ���������

����� ���� � ��������� �����. ��� �� ����������� ������,��� ��������

������������, � ������� � ������������ ����. ��������, ���� ��������

� ��� ����� ������ ������������ � ����� � ������� ����� �����������,

��������� ������� ��������, ������ � ����� �, ������ ������ ������������

��������, ������������, ����� �� ��� �� � �����. ����������� ����

�������� ���, �������� ��� ������������-����������, ������� ��

������ ����� ������� �������� ����� �� ���������� ����� ������������

� ���� ����.

������, ������������ �����, ����������� � ���, ����� �� ������

��������� ������ �� �������� � �����������, �� � ������������

����������� ��� ��������� � ����� ���������� ����������� ��������

�������� ���� � �����. ��� ���� ��������, ��� ���������� ������

������������ ����� ������� � ������ ������ ���������� ����, �������

���� �� ����� ������� ����� ���� ������, ����� ������������ �

�������� � �������� ��������������. ������ ��������� ��������

����� ��������� ������, ���� � ����� ������� ������� ����� ��

��� ���� � ��������� � ������. ��� ������� � ����, ��� ��� ��

����� ���������� ���� ����� ����; � ������ ����� �� �����������

� ������. �����, ��� � �� ��������, ������� ���� ������ ����,

�� �������� ��������� �� � ����� �����������. ��������� ���������

����, ��� ���� ��������� ����� �������, ��, ��� ���������� �����,

��� ��� ��� � ���������� ����������� ��������� ��, ��� �� �������

�� ����, �� ���������� [39]. �� ��������� �� ��������������� ��������,

�� ���������� �������� ������������ ���������� ����� ��������

� �������� � ���������� � ������ ������� ���������. ��� ������

���� �������������. ����� �������� ��������� ������������ � �

����� �������. ������ �� �����, ������ �������� ������, ������������

���������� �������.

��������� ��� �� ����� ���� ���������� ��� ����� �������, �����

�������� �� ���� ��� ����� ��������������� ���������������. ����

�� ���� ����������� ���������� ��� ����� �������. �� ���� ����

����� ������� ������, � ��������� ���� �� ������ ���� ���. �����

��������, ��� �����, � ������� ��������� ������� � ����������

����������, ������������ ������������ ����

|

|

|

__________

37. �rr. Ind., XX, 8; ��.: �rr. Ind., XXIV, 6, ��� �������, ���

���������� ����� �����, ������������� �� ��������, ��������� �����������,

����� ���������� �������.

38. �rr. Ind., XX.

39. N��r�h., frg. 3.

|

| 280 |

��������� ���� � �������. ������, ������, ��������, ��� ������������

������ ���� ���� ������� ������������ ������ ����.

� ����� ���� 325 �. �� �. �., ��������� �� ����� ��������� ������,

��������� �� ����� ������� ������� �������. ������� ��� ��� ��

�����. ���� �������� �� ��������� ������, � ������� ������ ���

����������� ������ ��������� � �������. ����� ������ .��������

������ ���� ������, ��� �������� ����������� �����. �������������

������ ������� ������� ��� ������� ������. ��������� ��������

�������� ���� ������� ����������, � �������� ������� ��������

�������������� ��� �����. ���� �������� ���� ����� ������� � ����

������� �����, ���� �������������� �������� �������� ������������

����� ���������.

������, ����� ���������� ��������� �� ��������, ��� �� �������

������� ��������� [40]. ������ �� ����� ���� ��������� �����,

�� ��� ��� ��������� ����� �� ���������. ��������� �������������

��� ����� ����������� �� ��������� ��� �����, �� �� ������� �����.

�������� ����, ����������� ����� � ����� ������ ������ ���������

���������. ����������� ��������� ��������� ��������� ������, �

��� ��� �������������� ����������� ����� ������. ����� ��� � ������

�������� ������ ���� �� �����, � ������������ ������ ���������

��������� ������ �� �����. ����������, ����� ����� �� ������������

�� ������ ����� � ����� ����������� �����. ��� �������, �����

�� ������� ������ ������ �������� �� ��������� ����. �� ��� ���������

������ �� ������. ������� ��������� ���� ����������� ������� ���

�������. ����� ����������. �������� �������� � ���� ����������

��������. ������� ���������� � �����, ������� ������ ����������,

� �� ����������� ����������. ���, ��� ������ � ����� �������,

��� ������� �� ������: ��� ����� ������ ���������� �� ���� �������.

������� ���������� �������� ������, � ������ ����������� �����

���. � ������ ��� ���� ������� � ��� �������� �����. ����� ������

������� � ����� �� ���� * , ��� �������� ��������� ������. ����������

� ��������, ��-�� ��������� ���-�� � �������� ����� ������ � ��

����������� � ������ �����, ���������� ��� ������. ������, �����,

������ � ������ ������� �����. ���� ���� � ��������� �������,

�� �� �� ��� ������ ������** . ���� � ������� �������. ����� ������

����������� �����������.

�������� �� ��� ��������, ������ ���������� ���������� ���� ����������.

��� ����������, ��������, ���������� ����� ����������, �����������

����� �������, ��� ��������� �����. ������� ����� ��������, ������

����, � ����� ������� �������. �� ��������� ��� ������� ���������

������� � ��������� �������. ����������� ����� �������� ����������

�� �������� �������, �, ���

|

|

|

__________

40. �rr. VI, 22 � ��.; Strabo XV, 721 � ��.

* ���� � ����� ������, ������������ ������ � ������.

** �. ��������� � 1957 �. ��� ������� �������� ��������� ��������

������ ������; ��� �� ��������, �������������� ����� ������� ���������

�������� ����, ��� ����������� ������������ � ������� ���������

����� ������� ��������� ������ � �������� �������.

|

| 281 |

������ �������������� �����������, ��� ���������� �� �� �����,

��� ��������� �������� ����.

������ ��������� ������� ��������� ����� � ����������. �� ���-��

���� ����� ������ ��� �� ������. ������� ���� ��������� � �������

������ ������ ����� � �������� ��������� ��� �� ������ �� ���������.

�� �������� ����� ������� ������; � ���������� �������� ��������

���� ��������� ��� �����������. ����� � ��������� ���� ��������

������ � ������ �����. ����� ��� �� ����� �������� ������� ������.

��������� ����� � ������� ��� ��������� ������, �� ���� ��� ��������

������� �� ���. �������� ��������, �� ������� ����� �� ����� ��������

��� ����, ����� ����� ����, ��� �� ����� �� ������� �� ����.

���������� ���� ����������� ����� ����� ���� ����������� ��, �

������� ��������� �� ���������. ������ �������� ���� � �������

��������, ������, �������������� � �������, ����������� �����.

���������� � ����� ������������� ����� �� �����. ���� ��; ����������

������ ��������� �� ������� �������� ��������. ��������, ��� ��

�� ��������� ������� ������� ������� ����� �������, �� ������

������� ������ � ������. ������� ������������ ����� �������������

������ � ��� ����������, ����� ���� ��� ��������� [41]. �� ������

��� ���������� ��-��������: ���������� ������, ���������� �������,

���� �����������, ������ ���������. ����� ������ ���������� ����

�������� �������� ������, � ����� � ���� ����, �� ��������� �����������-��������

�������� � ��������� � �������� �� ����� �� ��������. ��������

������� ��������. � ����� ������ 325 �. �� �. �. ������, �� ��������

�������������� ���������� ���� �� �����. ����� �������� ��� ����������

������. ����� ����� ���� ��������������� ��������������� �� ����������

���������������� ������������, �� ���������������� ��������� �

��������. � �������� ����� ���������� ���������� � ������� �������.

���� �� ������� ������ ������� ���������, � ������ ������� �����

���������� ����. �������� � ��� ������� ���������� ������� ���������

� ������ ������� ��������, ����� ��������� ���������� ������������

�����. ����� ������������� ���� ��� ���������. ����� �� ��� ����������

������ ����, �� ���������� ����� ����������� � ����������� �������.

��-��������, ��� ��������� ��� ������� ����, ���� � ������ ����������

������ ������ ���������� ����� �����, �� ����� ����������� ������

� �������� ����� ������� �������� ���� ���������� ���� ����������

� ��� ����������� ���� [42].

���� ����� ���� ������ ��������; �� ���� ���������� ������ ���������

������. ���� ����� ��� ������ ��� ����� �� �������. ������� ����������

��� ������������� �������� ����� ������� ��������� �������. �������

�������� � ����� ���������� �� �������� �� ����. ������, ����

� ����� ������ �������, ��� ���� �����. ������ �� ���� ������

������?

� ���������������� ������������ ����� �������� ����� �� ������

����������� ������, ��� ��� ������������� ��������������. ���������

��������� �� ������� ����� ������ �� ����������

|

|

|

__________

41. Plut. Al., LXVI, 4. �����, ��������, ����� � ���� �� ��� ������,

� �� ��� �����, ������� ��� ���������.

42. �� ��������, �� ���������, ��-��������, � ��� �� ���������

(�rr. VI, 28, 1 � ��.). ������ ����������� ������ � ������ ��������

(Curt. IX, 10, 24; Di�d. XVII, 106, 1; Plut. Al., LXVII).

|

| 282 |

��������� � ��������� ������ ����. ������� �������� ��������

����� � ���� ��� � ����� �������� � ������� ������ �������-���������

�������� � ������, ������������� �������� ������ ��������� [43].

������ �������� ������ ���, � ��������� ����������� ����������

��������. ���� ����� ������� �������� ����� �������. �����������

���� ����� ������� � ���������, �������� ����� � ����, ������������

������. ��������� ������������ ����� ������� � ������. ���� ��

������� �������� ����� � �������� ����, �� ������� �� ��������

������ ����������, ������ ���������� ��� �� �������� �����, ���

������� �������� ������ ����. ����� ����, ����������� ���������

������ ��������������, ��� ��������� ������� ����� �� �������

���������� � ������. ��������� �������� ����������� ������ ��

��������������� ���������, � �������, ������������ �����������:

��������� ������ � ��������� ������. ������ �� ��������, ��� �����

��������� ��������� �� ����, ��� ��� ���� ��������.

����� �������, ���� ������������ ��������� ��������, ��� �������

����� � �����. ���� ���� ��� ���������� ����� �������� ������

���������������. ��� ���� � ����� ������. ��� ����� ����������

� ��������� � ������� �� ���� ������������� ����� ��������������.

����� ������ ����� � ������ ���������� ������������. ����� ��

�������� ������������ ����� ���� � ���������� � ������, ������

� ������-������ �����, ���-��� ���������� ���������� ���������

� ������� ��������. ��� ������������ ��� ��� � ����. ����� �����

�� ������ ����� ���� ����, ����������, �� ������������ ��������.

�� �������� ����� ���� ����������� ���� � �����. ��� ���������

� �������� .�����, ���� � ������ �������, ����������� �� ������

�����. ����� ��������� ������� ������, ������������ �����, � ��������

����� � ������ �����. ���� ���� ������� ����� ����� � ��� �����,

��� ��� ��� ���� ��� �������� ����. ����� �������������� ���������

�������, ��� ����� ����� �������� �����, ���������, �������, ���������������

������ ����� � ����������� ����� ���������� ����� ������� �����.

��, ����� ����� ���� �������� �����, ������� �� ������ ���� �����������

��� ����� �����������. ��������� ������������ � ���� ������� ������

��������� ����� � ������, ����� ��������� ���������� �� ������

�������� ������.

�������� �� ��� ���������, ����� ������ ���� ����� ������� ���

������ ������ � �������� �� ����� ������������� ������� ��������.

��������, ������� ����������, ����� �� ����� � ���� �������� ��������

���������. ������� ������ ����������� ��, ��� ���� �������� ���

�� �������: ��� ���� ����������� ������. ��� ������ ������ �����������������,

��������� ����� ������� � ������ � ���� �������� ���������� ����������.

�� ����� ������������� �����, �������� � ������� ���� � ���������

������ � ��������� � ����������� ���������. �������� �� ��������

�������, ����� ���������, ��� ������ ������ ����� ����� � ���������������.

������� �������� �����������, � ��������� ��������� �������� ��������

�������� ���������.

|

|

|

__________

43. �rr. Ind., XXI, 1; ��.: Str�b� XV, 721.

|

| 283 |

���� ��� ������ ������ ������ ��������. ����� �� ������� �������

���� �������������� ���� � ����� ���� ������� ��������������.

����������� �� ������ ����� ��������� �������������� ������� ����������.

������ ���� �� ������� � ���������, ����� ��� ������, ��� ����

����� � ���� ���� ���� �� ���, � ������� ��������. ����� ��������

������� ������ � ������ � ������������� ������ � ����������� ���������������

���������� �� ������ ����. ��������� ��� ����, ��� ���� ������,

� � ������� ���������� ���� �������� ���� ���������. ���������

����� �������� ���������� ������������ �� ������ � �����. ���

���� ������ �����������, ��������, ���������, ��� �� ���� ������.

����� ��������� ������ ������, ��� �������� ������� � ���� ������������:

�� �����, ��� ��� ���� �������� � ����� �� ����� �����. ������

����� ���� ��� ���� �������� ������, ����� ���� ��������. ��,

��� ����������� ���������� ������������ ����� �������� ��������������,

���� ���� �� ������������ �����, �� ��, ��� �����, ��� ���� �

������, ������� �� ���, �������, �� ��������� ��� ������� ������

� ���� ���� �������� �����. ��� �������� ���������� ��� ������,

��� ������ ��� ���� �����. �� �������� � ���� ������� ����������

����� � ���������� ������. ������ ��������� �������� ��������

����������� � ������������� ����������. ������ ������� �������

� �������� �������, � ������� ������� ���� ���������� ���������

�����, ��� ��� ��� ���������, ��� ������ ��� ������� ���� �� �����������

����.

����� ����������� � �������� � ����� �� ����� ����������� ���������.

�������� ��� ����� �������, �� ����������� � ����������� �����.

������� ����� �������� �������� �������. � ����� �����, �������������

������, ���� ���������� ���� ��������� ������. ������ ���� ��������

�� �������) � �������� � ���������� � ����� � ����� � ��� �������.

��� ��� ��� ��������� ����, ��������� ����� ������� ����� �����

����� �����, ������������ �������. ��� �� ��������� ����� �����

����, ����� ���������� � ���������, � ����� 324 �. �� �. �. ���

����������� � ����� [44].

����� �������, ���������� ��������� �����������. ��������� ���������������

������� ������ ����������� ����� � ������������ ��������� ������

�������. ������, ������, ��� ������� � �������, �� ������� ��������

���������� ����������� ����� ���������. ����� �������������� �������

������������� ������� ��������� ��������. ������� ���� � �����

���� ��������, ������ ����� �� ��� �������� ����� �� ������ �

����� ��������� ������������ �������. ���� ���������� ������ ���

�� ������ � ����� ��� �� ����������. ��� ��������� ����� ���������

� �����, �� �� ���� ��������� �� � ���������� ������, � � �������

������. ����� �������, �������, ������������� ����������� �� ����������

������, �� �����������. ����� ���� ������� �������� ������ � �������,

�� �������� ��� ������ ��������� ����������. ���� ��� ����������,

�� ����������� ������� �� ����.

|

|

|

__________

44. �rr. VI, 28, 7.

|

| 284 |

����������� � ���������� ������

���� ����������� ���������� � ����� ���������� ������, �� ��������

������� ���� �������� ��� ���������� �������: ����������� �����

���������� �� �������� � ���������� � ������������ �������. ����

���������� ����� ��������������� ��������, ������� ������ �����

���� ��������� ��������� �������. ��� �������� � �������� �� �������.

����������, ��� � ����� ������� ������ ����� ���� �������� � ���

������� ��� ���� ��������, ����������� ����� �����. ���� �����

��� � �������, ��������� ��������� ����������� ������, ��� ���,

�������� ����������� �����������, �� ���-���� ��������� � ��������

������ ����� �������. �� ��������� ������ ��������� ������ ���

����������� ������ ��� ������������ ����� ������� �������� �������������

�������������� � ������������� ������������ � ���� ������ ����

��� ������ ��������, ��� ���������. ���� �� ���� ����������� �������

����� �� ����� ����������� ������, �� ������ ����� ��� ����� ���������

�� �� ������. ���� �� ��������� ���������� �������� ���������������

�������� � ��������, �� �������� �� ������� ����� ������ �����

��������, � ��������� ��������� ������ ������ ����� �� ������

����� ���� ������� � ������ ������.

� ���������� ������� ������� �������� ��� � ���������. ��-������,

������, ������������ ���������� ����� ������: ����� �� ��������,

������� ���������� ������� ������ �������� �������, ������������

����� �����. ��-������, ��� ��� �������, ���� ������� ��������

����� � ��������� ������ ������. ��� ��� ���������� ������������

��������� �, ����� �������, ���� ������������� ����. ��

����� ���������� ������ ��������� ������� ������� ���������.

� ������� � � ��������� ������ ��� ��� �������, � �����

�������� ����������, ���� ������ ������� � ������ �����

�������� � � �������� �� ��������. �����-�� ������ ����

���� ����������� ������� ��� ��������, �� ������ ��� ���������

��� ����� ���������� �������� �������� ����. �������� �������������

������: ����� �� ������ ���� ������������� �������� � ��������

�� ��� ���� ���������� ��? ���, ����� ����, ��� ����� ���

���������� ��������������, ����������� �������������, ��

������� ������ ����� ������� ��� ���������? ������� ���������

������������� �������� � �������, ����� ���� �������� �����

���� ����������� � ����������. ����� ����, ��� ����������

�������� ��� �����? ������ ���������! ��� ���� ����������

����������, � ��������� ���������� ���������� �� �� ��������

����. ���� � ����������� ������, ������������, ����������

���������, �� �� ��� �������� ����� ������� ����� �������������

����������.

|

|

|

|

|

|