|

| 329 |

Глава III

ИСКУССТВО

§ 12. Изобразительные искусства. В 79 году лежавшие у подножия Везувия города Геркуланум и Помпеи были покрыты извержениями этого, до тех пор считавшегося потухшим, вулкана. Последние, засыпанные сравнительно легким слоем

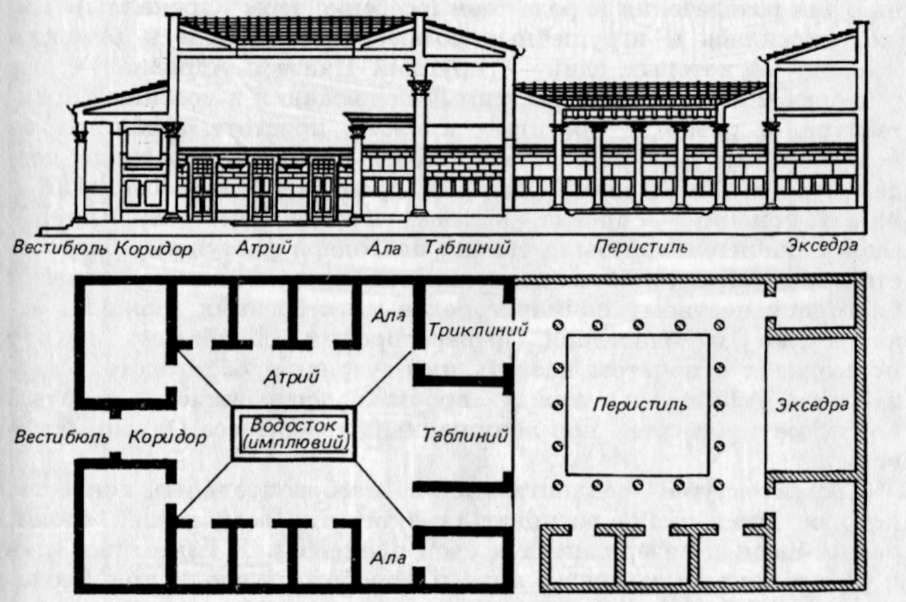

Продольное сечение и план римского дома

пемзы, были наполовину раскопаны в течение XVIII и XIX веков, благодаря чему перед нами предстали воочию памятники изобразительных искусств первого столетия империи; первый, залитый толстым слоем лавы, еще почти не тронут заступом и бережет еще более чудесные откровения для наших потомков. |

|

| |

| 330 |

Главное, чему нас научили Помпеи, — это устройство и убранство греко-римского дома нашей эпохи, дома-особняка, так пленительно соединявшего в себе римский атрий с греческим перистилем (выше, с.251) и украшавшего свои стены не нашими шаблонными обоями, а живой красочной росписью, вначале подражающей облицовке из разноцветного мрамора (I стиль, «инкрустационный»), затем — воспроизводящей солидные симметрические фасады (II стиль, «архитектурный»), далее — окружающей старательными цветными узорами центральную и боковые картины (III стиль, «орнаментальный») и наконец — дающей те же картины, но в фантастических рамках тоненьких колонн и канделябров с игривыми проспектами и кулисами (IV стиль, «иллюзионный»). Конечно, следует помнить, что Помпеи — маленький городок; в Риме все было грандиознее — огромные конструкции, величественные сводчатые залы поражали посетителей дворцов Палатина, название которого стало отныне нарицательным, а также и пригородных вилл (вроде хорошо нам известной виллы Адриана под Тибуром) и построенных для развлечения народа терм (особенно терм Каракаллы). Так же относились и игрушечные помпейские храмики к римским храмам, из которых один — круглый Пантеон Адриана — нам сохранен и вызвал многочисленные подражания в новейшей архитектуре, а равно и красивые в своей простоте гробницы за помпейскими воротами к мавзолеям императоров, вроде воздвигнутого для Адриана, который преодолел напор столетий и живет поныне — правда, в виде тюрьмы (castel S. Angelo). Очень значительной была также, благодаря растущему благосостоянию, строительная деятельность в провинциях, отчасти благодаря частному почину городов и их богатых граждан, отчасти же и благодаря императорским щедротам; и тут приходится с почетом назвать имя Адриана, облагодетельствовавшего Афины и, между прочим, достроившего начатый Писистратом и с тех пор запущенный храм Зевса Олимпийского.

Архитектура — единственное из изобразительных искусств, которое продолжало развиваться в течение всей нашей эпохи, разнообразя и совершенствуя свои элементы. К известным уже в республиканскую эпоху арке и коробовому своду при Веспасиане прибавляется крестовый свод (впервые в его амфитеатре, так называемом Колизее), а при Адриане — купол (впервые в Пантеоне). В конструкции и декорации фасадов тоже проявляется неслыханное до тех пор разнообразие и пышность. Если Августу ставится в заслугу, что он, «унаследовав Рим кирпичным, оставил его мраморным», то к концу нашей эпохи можно было эту похвалу распространить на всю империю. |

|

| |

| 331 |

Пантеон Пантеон |

|

| |

| 332 |

В значительно худшем положении находились оба других художества. Что касается ваяния, то мы замечаем вначале искусственное возвращение к архаической простоте (Паситель, Менелай), но затем пышность эллинистического искусства царит невозбранно. В области идеального ваяния наша эпоха подарила нам, строго говоря, только один ценный тип; это — тип Антиноя, любимца императора Адриана, который принял добровольную смерть за своего государя, чтобы этим магическим актом продлить ему жизнь. После Адриана начинается упадок идеалистического ваяния; в реалистической области прежняя сила еще держится некоторое время и до своего оскудения в III веке создает еще одно замечательное произведение — сатанинский лик императора-братоубийцы, Каракаллы.

Но главная ценность нашей эпохи в области ваяния вообще заключается не в созидании новых образов, а — согласно со всем характером тогдашней культуры — в размножении старых; ваятель-копиист вытесняет ваятеля-творца. Спрос был очень велик, статуи Праксителя находили такой же сбыт, как и трагедии Еврипида: каждому мало-мальски зажиточному человеку хотелось их иметь. Для нас это — большое счастье: благодаря этой усиленной деятельности нашей эпохи и нам сохранилось много порой очень хороших «римских» копий с греческих оригиналов; они-то и наполняют, главным образом, наши музеи. Характерно стремление возместить отсутствие оригинальности колоссальностью размеров или драгоценностью материала — разноцветного мрамора, порфира, базальта; в этом сказывается нездоровое влияние Востока.

То же самое приходится сказать и о живописи. Мы не можем назвать ни одного крупного живописца за весь данный период; зато техника копирования, как доказывает помпейская стенопись, стоит очень высоко. Даже там, где работа вследствие видимой спешности вышла довольно небрежной, поражаешься верности и смелости кисти копииста. Вместе с ваянием, однако, и живопись клонится к упадку; к следующей эпохе от нее останется, строго говоря, только одна разновидность, самая выносливая, но и самая связанная изо всех — мозаика.

§ 13. Мусические искусства. Отметив вкратце процветание танца в виде пантомимы, а равно и музыки, как инструментальной, так и вокальной (к обстановке богатого дома принадлежала и symphonia, то есть певческая капелла), сосредоточимся на литературе, так как только о ней мы можем судить по связному ряду памятников.

Что касается, прежде всего, поэзии, то нас поражает ее почти полное исчезновение с греческой почвы. Объясняется оно пресыщением творчества: саму поэзию продолжали любить, но находили праздными мечты о том, чтобы превзойти Гомера, |

|

| |

| 333 |

Еврипида, Менандра. Только в области эпиграммы бьет прежний творческий ключ; в продолжение эллинистического периода (выше, с.229) создается то множество пленительных по своей меткости и изяществу дистихических стихотвореньиц, которые наполняют нашу многоименную «Антологию». Родственного характера и сборник «анакреонтических» безделушек в честь весны, вина и любви — собственно, студенческий песенник, который нам сохранен и долго сходил за сборник стихов самого Анакреонта (выше, с. 107), создавая неправильное представление о теосском певце.

Зато — по обратной причине — процветает поэзия римская. Правда, и здесь вначале не было недостатка в таких, которые считали все дело сделанным классическими поэтами II века до Р.Х.; но между этими «архаистами» и поклонниками александрийских шалостей (cacozeli) нашли правильный путь поэты века Августа, имена которых соединены с представлением о расцвете римской поэзии. Это были, главным образом, в хронологическом порядке: драматург Варий (75 год до Р.Х. — 14 год до Р.Х.), эпик Вергилий (70 год до Р.Х. -- 19 год до Р.Х.) и лирик Гораций (65 год до Р.Х. — 8 год до Р.Х.), знаменитый триумвират, обессмертивший имя своего покровителя Мецената. Правда, о Варии и его некогда славной трагедии «Фиест» мы судить не можем; зато поэмы обоих других нам сохранены полностью. Из них П. Вергилий Марон, ласковая, но пассивная натура, охотно подчинял свое творчество указаниям извне: его первый покровитель, Азиний Поллион, приохотил его написать, отчасти в подражание Феокриту (выше, с.230), свои десять «эклог» и среди них - таинственную четвертую, которая в Средние века была понята как пророчество о Спасителе и доставила своему автору славу и пророка, и чародея. Затем второй покровитель, Меценат, внушил ему мысль возобновить дело Гесиода (выше, с.99) и дать римлянам на более широком основании поэму о земледелии («Georgica» в четырех книгах), которая бы посодействовала желанию государя воскресить эту столь нужную деятельность в загубленной латифундиями Италии; наконец, сам Август потребовал от поэта национального эпоса, и Виргилий, соединяя «Илиаду» и «Одиссею», написал свою поэму о странствиях и войнах Энея, косвенного основателя Рима (выше, с.289) и родоначальника Юлиев Цезарей. Эта «Энеида» стала венцом римской поэзии: никогда ни до, ни после не услышали такого звучного и сильного стиха, чарующего еще до проникновения в его смысл. Самостоятельнее и разнообразнее была деятельность Кв. Горация Флакка; приобретя славу своими юношескими стихотворениями — «Эподами» в духе Архилоха (выше, с. 104) и «сатирами» (две книги), в которых он облек в форму луцилиевского стиха (выше, с.284) игривую диа- |

|

| |

| 334 |

трибу Биона (с.232), давая ей, однако, содержание из окружающей его жизни, — он обратился к тому, в чем он видел свою главную поэтическую заслугу, — к лирической поэзии в духе лесбосца Алкея (выше, с. 106). Его «Оды» составляют четыре книги, из которых, однако, первые три, изданные одновременно в 23 году, составляют одно целое. Его лирика объективнее, чем лирика Катулла, и в то же время разнообразнее: гражданские оды чередуются с философскими, застольными, любовными; дивный язык, выражающий наибольшую полноту содержания при наименьшем количестве слов, приправлен неподражаемой мелодичностью стиха. В преклонном возрасте поэт вернулся к гекзаметру и написал свои «Послания» («Epistulae», две книги) на моральные и литературные темы; последнее из них — его знаменитая «Ars poetica»*.

Рядом с этим триумвиратом ново-классической поэзии мы видим ряд даровитых поэтов, продолжающих творить в духе александринизма; из них выдаются Тибулл, Проперций и особенно Овидий. Первые два — исключительно элегические поэты; содержание их элегий — преимущественно любовь. Первый проще и задушевнее, у него элегия сочетается с идиллией; второй — ученее и страстнее, у него элегия иногда переходит в балладу. Но известнее обоих П. Овидий Назон (43 год до Р.Х. — 17 год по Р.Х.), всеобщий любимец благодаря легкости своего стиха, который кажется восковым в сравнении с мраморным стихом Вергилия. И он вначале был элегическим поэтом; посвятив некоей Коринне свои «Песни любви» («Amores», три книги) и влюбленным мифической старины свои балладические «Послания» («Epistulae s. heroides»), он возымел дерзкую мысль оставить в назидание потомству саму «Науку любви» — легкомысленной и сладострастной. Этим он навлек на себя немилость Августа; тщетны были его попытки восстановить свое доброе имя более серьезными поэмами: эпическими «Метаморфозами» в пятнадцати книгах, в которых он нанизывает миф на миф, прослеживая мотив превращения (героя или героини в зверя, птицу, растение, скалу и т.д.) чуть ли не через всю греческую мифологию, и элегическим «Месяцесловом» («Fasti», в шести книгах), в котором он дает поэтическое описание римских праздников и памятных дней. Август не забыл ему его игривой поэмы, противодействовавшей его стремлениям оздоровить римскую семью (с.303), и по загадочному для нас поводу сослал его в Томы у устья Дуная (ныне Констанца; выше, с.61). Там он провел свои последние годы в постоянных

*Искусство поэзии». — Лат. |

|

| |

| 335 |

жалобах, увековеченных им в своих элегических «Скорбях» («Tristia», пять книг) и «Посланиях с Понта» (четыре книги).

Таково было поэтическое наследие века Августа; но и позднее поэзия не иссякала. В правление Нерона философ Сенека написал свои трагедии, более риторические, чем поэтические, но все же сильные и стремительные и написанные тем же метким и эффектным языком, который отличает и его философские произведения. Тогда же его смелый и несчастный племянник Лукан дал Риму в своей «Pharsalia»* второй после «Энеиды» эпос, на этот раз исторический, в котором он не убоялся разгневать деспота-правителя своими республиканскими симпатиями и сказать про непримиримого противника Цезаря чудное слово:

Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni**.

Другой деспот, Домициан, нашел достойного поэта в лице Mapциала, превзошедшего в лести все слышанное до тех пор; и все же нельзя отказать этому вечно заискивающему клиенту в сильном поэтическом таланте, благодаря которому его «эпиграммы» — одна из самых интересных книг, завещанных нам древностью, поныне непревзойденный образец этой трудной и взыскательной отрасли поэзии. Последним крупным римским поэтом нашей эпохи был Ювенал, писавший при Траяне свои сатиры, содержание которых, однако, навеяно пережитым им тяжелым домициановским гнетом. Сатира Ювенала много резче и беспощаднее, чем добродушный юмор Горация; ее значения как бытовой картины не следует преувеличивать — поэт, несомненно, сгущает краски, но в литературном отношении она так же превосходна, как и эпиграмма Марциала.

Значительно богаче развитие прозы, и притом на обоих языках. В греческой половине следует отметить прежде всего возвращение к признанному образцовым староаттическому языку, параллельное отмеченному выше явлению в области скульптуры; этот аттицизм вступил в борьбу с царствовавшим до него азианизмом (выше, с.233) и оттеснил его в сферу школьных декламаций, давших в литературе так называемую «вторую софистику»; сам же он занял высокую прозу, и прежде всего историографию. Правда, в этой области по вышеуказанной причине (с.325) латинский язык был в более выигрышном положении; Греции оставалось либо писать древнюю римскую историю для греков (Дионисий Галикарнасский при Августе; при Веспасиане ту же службу сослужил еврейской истории

* "Фарсалия". — Лат.

** Боги отстаивали дело победителей, Катон же побежденных. Лат. |

|

| |

| 336 |

Иосиф Флавий, деятель иудейского восстания, которое он эффектно описал во втором своем капитальном сочинении), либо писать всемирную историю, как это сделал со средним успехом Диодор Сицилийский при Августе, либо погружаться в греческую старину и описывать, например, походы Александра Великого (Арриан при Адриане), либо, наконец, отыскивать оригинальные точки зрения, чтобы придать прелесть новизны известному уже, и писать историю в географическом (Аппиан при Адриане) или биографическом порядке (Плутарх при Флавиях). Только после новой эллинизации Рима при Адриане могла появиться и актуальная римская история на греческом языке, лучшим представителем которой был Полибий эпохи Северов, Кассий Дион26. В течение же первых двух веков гегемония в историографии, как уже было сказано, перешла к Риму. «Золотой век» римской прозы, начавшийся при Цицероне, продолжается при Августе и дает своего последнего представителя в лице Тита Ливия (59 год до Р.Х. — 17 год по Р.Х.), автора первой художественной истории Рима ab urbe condita* до его эпохи в ста сорока двух книгах (сохранились 1-10 и 21-45). Видя главную свою силу в изложении, Ливий все же и к научной части своей задачи отнесся добросовестно, строго держась исторической правды и умело выбирая свои источники; но, конечно, более того, что он находил в них, и он дать не мог, а архивные и т.п. исследования не входили в его задачу. После смерти Августа начинается «серебряный век» римской прозы, отмеченный красочностью и эффектностью стиля; его лучшим представителем был при Траяне гениальный стилист и психолог Корнелий Тацит (55-120 годы). Из его сочинений самыми крупными были «Annales» (то есть история прошлого, шестнадцать книг) и «Historiae» (то есть история современности, около четырнадцати книг); нам от первого сохранено около двух третей, от второго — около одной трети. Из «Историй» мы черпаем обстоятельное описание смут 69 года; оно очень интересно, но еще много интереснее описание правления Тиберия, Клавдия и Нерона (посвященные Калигуле книги, к сожалению, погибли) в «Анналах». Правда, сказанное об историографии этой эпохи вообще (выше, с.328) относится также и к Тациту, он дает преимущественно историю императоров и окраинных войн; но при изложении первой он обнаруживает столько проникновенности и знания человеческого сердца, что мы забываем об остальном. Мы поныне смотрим на историю ранней империи его глазами, а глаза у него были зоркие, проницательные и, что бы ни говорили его критики, беспристрастные (sine ira et studio **). В нем возродился Саллюстий, но с еще большей силой и

*От основания города. - Лат.

** Без гнева и без пристрастия. — Лат. |

|

| |

| 337 |

красотой. Его стиль — прямая противоположность цицероновскому: сжатый, намеренно несимметричный, богатый пленительными недоговоренностями и красноречивыми умолчаниями; его создал гнет домициановской эпохи, так же как стиль Цицерона — республиканское свободоречие. Кроме этих двух крупных сочинений, мы имеем от Тацита еще три более мелких — «Germania», «Agricola» (биография его тестя, покорителя Британии) и «Dialogus de oratoribus»*. Последний посвящен спору между классицизмом и модернизмом (то есть возрожденным азианизмом) в красноречии; интерес первых двух — этнологический с моралистическим уклоном. Впрочем, этот моралистический уклон заметен повсюду; в этом сказывается чуткость эпохи в вопросах нравственности, не в пример макиавеллизму нашей. После Тацита историография быстро падает. С Адриана начинается как возрождение эллинизма, так и «бронзовый век» в римской литературе. На его пороге стоит еще Светоний с его биографиями двенадцати императоров до Домициана; все же он обнаруживает более интереса к скандальной хронике двора, чем к серьезной истории. Следующие императоры (с Адриана до конца смуты) представлены в еще более жалких биографиях так называемых «Scriptores historiae Augustae»27.

Философская проза, как это естественно, еще более истории запечатлена морализмом; особую деятельность проявляют школы стоическая и академическая. Там мы имеем так называемый новый стоицизм исключительно этического характера, представленный очень крупными писателями — Сенекой, Эпиктетом и Марком Аврелием; из них первый писал по-латыни и был в своих философских трактатах и письмах самым блестящим представителем тропической ароматичности ее серебряного периода; оба других — по-гречески. Эпиктет, собственно, сам ничего не писал; раб по происхождению и новый Сократ по деятельности, он ограничивался устным поучением, но его ученик Арриан (выше, с.336), новый Ксенофонт, записал его курс этики и его этические беседы. От Марка Аврелия мы имеем его размышления «Наедине с собой», величавый памятник этой величавой души, строгой к себе и ласковой к другим, всецело проникнутой самоотвержением истинно царского служения долгу. Академическая школа, хотя и не афинская, дала нам Плутарха Херонейского, многочисленные трактаты которого, дышащие духом гуманности, дают нам прекрасное отражение и благородной души своего автора, и всей его мягкой и участливой эпохи. Моралист по призванию, Плу-

* "Германия", "Агрикола" (точнее - "De vuta et moribus Julii Agricolae"), "Диалог об ораторах". - Лат. |

|

| |

| 338 |

тарх остается моралистом и в роли историка; его вышеназванные биографии, числом пятьдесят, разбирают в попарном сопоставлении деятелей греческой и римской старины (Тесея и Ромула, Фемистокла и Кориолана, Александра и Цезаря, Демосфена и Цицерона и т.д.), освещая должным светом их и добрые и злые деяния. Одиноко стоит в последнем столетии нашей эпохи скептик Секст Эмпирик, врач эмпирической школы (выше, с.220) по призванию, воскресивший среди ищущего положительного знания человечества учение старого Пиррона (современника первых диадохов) о невозможности такового.

Сенека

Выше были названы письма Сенеки; относясь по содержанию к философской прозе, они по форме представляют ту ее область, которая носит специальное название эпистолографии. Ее классик республиканской эпохи, Цицерон (выше, с.287), был автором настоящих живых писем; у Сенеки мы имеем письмо-трактат. Третью разновидность — письмо-анекдот — обработал современник Тацита, Плиний Младший, племянник натуралиста — натура неглубокая, но ласковая и гуманная, любящая все заслуживающее любви и умеющая находить в каждом человеке то, что в нем есть хорошего. Впрочем, есть у него и настоящие письма; это главным образом его переписка как легата Вифинии с императором Траяном с драгоценными сведениями о христианах.

К философии примыкает и христианская литература нашей эпохи, начинающаяся как литература (то есть за вычетом посланий апостолов и апостольских мужей) во II веке; ее темы — преимущественно апология и богословский трактат. Из греков особенно замечательна александрийская школа, старающаяся примирить христианство с философией; ее главные представители — Климент и особенно Ориген (начало III века). Из римлян должны быть названы изящный Минуций Феликс и страстный Тертуллиан (II век), строгий Арнобий и гуманный Лактанций (III век), «христианский Цицерон», как его справедливо называют.

Третья отрасль художественной прозы, красноречие, мало дает о себе знать в суде и еще менее в политике; оно живет парниковой жизнью, как парадное красноречие, в так назы- |

|

| |

| 339 |

ваемой «второй софистике», вновь поднявшей значение этого заклейменного Платоном имени. Явление это — очень интересное в бытовом отношении, но малоутешительное в литературном, и мы бываем склонны проклинать извращенный вкус последующих эпох, которые, дав погибнуть стольким сокровищам греческой поэзии, бережно сохранили нам бессодержательные речи Элия Аристида (III век), главного представителя этого направления. Интересуют нас те риторы, которые совмещают свои занятия с философией; таковы особенно Дион Златоуст и Лукиан. Первый (I век) нас подкупает разносторонностью своих интересов, благородством своей души и известным величием в сознании своей миссии как учителя человечества; сверх того, мы благодарны ему, что он навестил нашу Ольвию в годину ее упадка и оставил нам картину ее тяжелой жизни. Второй (II век), родом сириец, был его прямой противоположностью: вечно беспокойная, мятущаяся натура, переходящая от риторики к академии, от академии к кинизму, от кинизма к Эпикуру, ничем не удовлетворенная и нашедшая себе, наконец, успокоение в облюбованном уголке практической жизни как императорский чиновник в Александрии. Но в своих многочисленных и необъемистых сочинениях он обнаруживает блестящий, хотя и легковесный юмор и по праву может быть назван отцом новейшего фельетона. Не был причастен к философии ритор северовской эпохи Филострат; нам он интересен отчасти как биограф живших до него «софистов», но главным образом как автор обстоятельного жизнеописания знаменитого чудодея флавиевских времен Аполлония Тианского.

Близко к софистическим декламациям, которые ведь и сами были нередко уголовными романами в лицах (выше, с.230), были настоящие роман и повесть. Их появление в литературе описано выше; сентиментально-идеалистический роман, сотканный по формуле: 1) возникновение любви, 2) разлука и приключения, 3) воссоединение и счастье — тянется через всю нашу эпоху, но нас эти авантюры без авантюризма, в которых жаждущие воссоединения герои играют довольно пассивную роль, мало пленяют. Лучше прочих роман-идиллия Лонга «О Дафнисе и Хлое»; он один остался на поверхности. Рим дал в указанной области два выдающихся романа, но не идеалистического, а реалистического характера; это «Satyricon» (gen. pl., дополняется: libri*) Петрония Арбитра (эпоха Нерона) и «Метаморфозы» Апулея (эпоха Актонинов). Первый, отчасти только сохраненный, дает ряд ярких бытовых картин Нероновой эпохи, очень вольных по содержанию, но вполне

* «Сатирикон» (обычно во множественном числе, дополняется — "книги") — Лат. |

|

| |

| 340 |

| убедительных; особую прелесть сообщают ему вплетенные в него новеллы, между прочим знаменитая - об «эфесской матроне». Второй и сам — растянутая новелла о превращении магическими средствами юноши в осла и его избавлении. Этой легкомысленной новелле, однако, автор дал неожиданно торжественное заключение: избавленный юноша посвящается в мистерии Исиды, оставляя нас под впечатлением благоговейной картины из религиозной жизни этих жаждущих спасения времен. |

|

| |

|

|