406

2. ДЕМОКРАТИЯ И МИР ИДЕЙ

а) Новая идеология

Под идеологией мы здесь понимаем как политическую пропаганду, так и господствовавшую в обществе того времени систему социальных ценностей и стереотипов, определявшую сознание большинства людей. Начнем с официальной пропаганды, т. е. с того, как государственная идеология обосновывала превосходство новой политической системы. Здесь наше внимание естественно обращается на Геродота — первого певца афинской демократии. Именно

407

у него впервые появляется и сам термин «демократия», который хотя и употребляется им в известной мере как синоним к слову «равноправие» (ισονομία), но означает уже новую форму власти, противоположную тирании76. Рассказывая о падении Писистратидов, реформах Клисфена и победе афинян над войсками вторгнувшихся в Аттику соседей, Геродот делает следующий вывод: «Ясно, что равноправие77 для народа не только в одном отношении, но и вообще — драгоценное состояние. Ведь пока афиняне были под властью тиранов, они не могли одолеть на войне ни одного из своих соседей. А теперь, освободившись от тирании, они заняли безусловно первенствующее положение. Поэтому, очевидно, под гнетом тиранов афиняне не желали сражаться как рабы, работающие на своего господина; теперь же, после освобождения, каждый стал стремиться к собственному благополучию» (Hdt., V, 78). Как известно, Геродот был близок Периклу и разделял его идеи. Поэтому можно предположить, что в его словах отчетливо звучит официальная пропаганда Перикловой демократии. Как и положено пропаганде, она не очень считается с реальным положением вещей и перевирает или передергивает факты: Геродот явно «забывает» о том, что во время правления тирании афиняне жили мирно и на них никто не нападал, а предпринятые тиранами военные экспедиции на Наксос и в Сигей имели полный успех. Не говорит он и о том, что тираны не только не принуждали сограждан к военной службе, но, наоборот, отстранили их от нее и всячески поощряли их личное экономическое благополучие.

В этой связи наибольший интерес для исследователей представляет другой пассаж Геродота, в котором рассказывается о политической дискуссии среди лидеров персидской знати, после того как они свергли с престола самозванца Лже-Смердиса (Hdt., III, 80-83). Захватив власть в свои руки, заговорщики начали совещаться о будущем устройстве Персии. Они обсуждали три возможные формы

76 Об истории слова «демократия» см. подробно: Debrunner А. Δημοκρατία // Demokratia. Der Weg zur Demokratie bei den Griechen / Hrsg. K. Kinzl. Darmstadt, 1995. S. 55-69; Raaflaub K. 1995. S. 8 f., 49 f.; Meier Ch. 1995. S. 125-159. Эти же авторы отмечают, что лозунг исономии был перенят демократией от боровшейся против тирании аристократии (см. также: Исаева В. И. 1994. С. 95-97).

77 В оригинале здесь стоит слово ισηγορία (исегория), т. е. «свобода слова», «равное право слова», которое Геродот также использует в качестве эквивалента к слову «демократия» (Raaflaub К. 1995. S. 9).

408

власти, из которых им предстояло выбирать, т. е. демократию, олигархию и монархию. Геродот приводит их речи в защиту каждой из них. Демократия описывается как свобода, противоположная монархической форме правления, основанной на своеволии и насилии; олигархия представляется как власть «лучших» в противовес демократии, как господству разнузданной и негодной черни, не имеющей ни разума, ни врожденной доблести; наконец, монархия, в речи будущего царя Дария, предстает как наилучшая форма власти и противопоставляется олигархии, при которой взаимное соперничество «лучших» порождает смуты и кровавые распри в государстве. Победила точка зрения Дария, решающим аргументом которого было утверждение, что монархия является традиционной властью для Персии и что нарушать отеческие обычаи нельзя.

Исследователи единодушно признают, что эта дискуссия персидских вельмож сочинена самим Геродотом, который в такой форме отразил актуальные для Греции политические дебаты78. Его рассказ был рассчитан на греческую и прежде всего афинскую публику и содержал в себе хорошо знакомые ей политические реалии79. Главной целью этого сюжета было показать преимущество демократии перед другими формами правления и особенно перед тиранией, как наихудшей из них80. Дарий обосновывал монархическую форму правления древней персидской традицией и для греков это должно было быть еще одним аргументом в пользу демократии, т. к. они уже давно не имели царской власти и не были скованы подобной традицией. Поэтому греки могли выбирать, руководствуясь только рациональными соображениями. Геродот показывал единственный, по его мнению, правильный вариант решения. Его логика вырисовывается вполне отчетливо: для него монархия в Греции означает своеволие тирании, жестокость которой он старался подчеркнуть при каждом удобном случае (см., например: Hdt., V, 78, 92). Олигархия же дискредитировала себя постоянными смутами и распрями. При таком раскладе самым естественным выбором, с точки зрения Геродота, становится демократия.

78 Фролов Э. Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. Л., 1991. С. 151 слл.; Bringmann К. Die Verfassungsdebatte bei Herodotus 3, 80—82 und Dareios' Aufstieg zur Königsherrschaft // Hermes. Bd. 104. 1976. S. 267 ff.

79 Подробно см.: Bringmann К. 1976. S. 271 ff.

80 Ibid., S. 273 ff.

409

Из сказанного можно сделать вывод, что главным аргументом официальной идеологии Афин было противопоставление демократии тирании. При этом тирания максимально очернялась, а демократия — максимально идеализировалась. Спустя несколько десятилетий после Геродота эта аргументация почти в таком же точно виде встречается в трагедии Еврипида «Просительницы». Гам легендарный царь и «основатель» афинской демократии Тесей также противопоставляет свободу при демократии рабству при тирании (см. ниже, 2 б). Следовательно, можно считать, что здесь мы имеем дело с устойчивым идеологическим стереотипом, активно использовавшимся официальной пропагандой в V—IV вв. до н. э.

Еще один образец афинской политической пропаганды мы находим у Фукидида в его знаменитой речи Перикла, произнесенной на похоронах афинских воинов, павших в первый год Пелопоннесской войны (Thuc., II, 36—45). После краткого вступления, воздавшего дань должного великим предкам афинян, Перикл перешел к прославлению афинского государственного строя. Начал он с того, что афиняне сами изобрели свой совершенный государственный строй, ни у кого не позаимствовав, и что афиняне сами являются образцом для других, а не подражателями. Главными заслугами нового строя он называет то, что городом управляет большинство народа, а не горсть людей, а также то, что в частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам, причем социальное положение ни для кого не является препятствием к занятию должностей. Затем Перикл начинает воспевать образ жизни демократических Афин и особенно такие достижения, как свободу, введение новых разнообразных развлечений для наслаждения в повседневной жизни, занятия искусством и науками, политическую активность граждан и публичное обсуждение государственных дел. В конце концов он делает вывод, что Афины благодаря демократии стали школой всей Эллады и что, защищая свой город, афиняне защищают нечто большее, чем просто родную землю.

Другой вариант надгробной речи Перикла представлен у Платона в диалоге «Менексен». Там Сократ утверждает, что эту речь сочинила жена Перикла Аспазия, и вкратце излагает услышанное от нее содержание речи (Plat. Menex., 236 b — 241 е). В этой версии сперва восхваляется благородное происхождение афинян как коренных жителей своей страны. Затем утверждается, что афинский демократический строй на самом деле является аристократическим правлением, т. к. при нем властью обладают наиболее достойные и лучшие. В основу такого общественного устройства полагается ра-

410

венство всех по рождению, т. к. афиняне происходят от одной матери — земли и, следовательно, являются братьями, которые не признают отношений господства и рабства между собой. Равенство происхождения определяет равные для всех права, основанные на законе. Поэтому афиняне подчиняются друг другу только в силу авторитета, доблести и ума. Далее демократический строй противопоставляется тирании и олигархии, при которых все граждане делятся на господ и рабов. В заключение превозносятся заслуги Афин в отражении персидской агрессии.

Конечно, платоновская версия речи Перикла вызывает обоснованные сомнения в ее подлинности и заметно отличается от той речи, которую приводит Фукидид. Однако несмотря на внешние различия, обе речи очень близки по внутреннему содержанию. Скорее всего, они обе отражают официальную идеологию афинской демократии в период ее наивысшего расцвета. Они показывают, что пропаганда велась по двум направлениям: во-первых, демократия противопоставлялась другим формам власти, и прежде всего тирании, по схеме: «свобода — рабство»; и во-вторых, прославлялись заслуги и достижения демократии, из которых важнейшими считались свобода и равноправие. При этом впервые была сформулирована мысль о равенстве людей по рождению, хотя и доказывалась она софистически, через происхождение от общей матери — земли (кстати, видимо, не случайно именно софисты были наиболее активными популяризаторами идеи природного равенства людей). Таким образом, в древних Афинах были открыты две фундаментальные, основополагающие идеи демократии: политическая свобода и равноправие81.

Основные тезисы новой идеологии широко тиражировались официальной пропагандой и пережили самого Перикл. Особенный упор делался на идее равенства всех людей от рождения, т. к. именно она лежала в основе демократии как таковой. Тем самым отрицалось врожденное преимущество благородных и все граждане оказывались равны. По сути дела, это означало победу эгалитарного принципа над элитарным, т. е. победу «равенства по количеству» над «равенством по достоинству». Таким образом, древний, еще догомеровский идеал общинного равенства вдруг нашел воплощение в идеологии новой политической системы. Правда, достигнутое равенство было чисто теоретическим и никто не

81 Подробно об открытии политической свободы см. специальную работу: Raaflaub К. Die Entdeckung der Freiheit. München, 1985.

411

называл новую систему «веком Кроноса», т. к. демократия не произвела имущественного уравнения и материальное неравенство сохранилось. К тому же в Афинах было довольно много недовольных новыми порядками, особенно в среде аристократии, которая лишилась своих преимуществ «по достоинству» и была обречена оставаться в оппозиции, осуждая демократию за уравнение «дурных» и «добрых». Поэтому популяризация идеи равенства людей по рождению носила полемический характер и это хорошо видно в одном отрывке из несохранившейся трагедии Софокла «Терей»:

Одно мы племя: всех на один образец

Отец и мать родили нас и нет в природе,

Кто б благородней был другого.

(fr. 132/591 / Пер. Φ. Ф. Зелинского)

Еще одним излюбленным аргументом официальной идеологии было утверждение, что при демократии правит закон, а при монархии и олигархии — произвол правителей (Eurip. Suppl., 432 sqq.; Aeschin., 6). Показательно также, что в платоновской речи Перикла путем софистических ухищрений проводится мысль о приверженности афинской демократии традиционным ценностям, так что демократия оказывается вдруг аристократией. Видимо, народная молва вовсе не преувеличивала красноречие Перикла и он действительно мог доказать, что белое это черное и наоборот. В этом проявилась важнейшая черта Перикла — политическая демагогия. С помощью этой демагогии и своего личного влияния ему в течение пятнадцати лет удавалось держать Афины под своим контролем, изображая при этом свою власть как власть народа. Благодаря ораторскому таланту и при помощи своих сторонников он умело управлял афинской народной массой по своему усмотрению. Очевидно, что именно это обстоятельство особенно импонировало историкам в фашистской Германии, которые уподобляли Перикла своему фюреру, а афинскую морскую экспансию сравнивали с морской стратегией третьего рейха82. Видимо, не случайно и советской власти так импонировал образ демократического «народного вождя» — Перикла. Таким вот странным образом самые мощные в истории человечества тоталитарные режимы ощущали свое внутреннее родство с перикловой демократией...

82 Об интерпретации Перикла в фашистской Германии см.: Will W. Perikles. Rowohlt, 1995. S. 8.

412

Но вернемся к официальным речам. Несколько десятилетий спустя после смерти Перикла Исократ написал свой «Панегирик» — специальную речь во славу афинского государства. В ней он доказывал актуальное для своего времени право Афин на первенство в греческом мире. Во многом структура этой речи повторяет предыдущие образцы. Восхваление города начинается с указания на древность и благородство происхождения афинян. Затем перечисляются все известные заслуги Афин, из которых на первое место ставится культурная миссия города: распространение наук, искусств, ремесел, законов, учреждения пышных торжеств и т. д. Эта миссия обосновывается и мифологически: по преданию, Деметра именно в аттической земле (точнее, в Элевсине) дала злаки Триптолему и послала его к людям, чтобы он научил их земледелию. Там же она учредила и свои мистериальные обряды, дающие людям надежду на вечную жизнь после смерти. Таким образом, город афинян становился важнейшим носителем культуры, который дал остальным грекам основы цивилизации83. Ко всему этому конечно же, добавлялись заслуги Афин в освобождении греков от угрозы персидского порабощения. В конце концов Исократ превзошел самого Перикла: на основании всех перечисленных заслуг он назвал Афины школой уже не Эллады, но всего человечества (Paneg., 50).

Еще одна речь подобного рода встречается у Демосфена, — по сути дела ученика Исократа. Это надгробная речь в честь воинов, павших в битве при Херонее. Как по форме, так и по содержанию она следует сразу двум образцам: фукидидовской речи Перикла и исократовскому «Панегирику». Здесь тоже возносится хвала доблести павших воинов, прославляются их великие мифологические предки и родной город — Афины. Причем основными достоинствами афинского государства называются три вещи: во-первых, автохтонность его жителей (4); во-вторых, тот факт, что земледелие появилось впервые в Аттике (5); и в-третьих, демократический государственный строй (25 sq.). Отсюда можно сделать вывод, что официальная пропаганда афинского государства от Перикла до Демосфена строилась по одному шаблону, заданному самим Периклом. Причем такое настойчивое превознесение заслуг нового строя кажется слишком навязчивым и указывает на некоторую неуверен-

83 Как мы помним, Триптолем и элевсинские мистерии получили афинскую «прописку» при тиранах, сделавших элевсинский культ общегосударственным. Следовательно, афинская демократия продолжила идеологическую политику тиранов и создала миф об афинской культурной миссии.

413

ность или комплекс, как сказали бы сегодня психологи. Это указывает на необходимость убедить всех, и прежде всего самих себя, в том, что новый строй — самый лучший. Невольно приходит на ум, как в эпоху социализма советским людям ежедневно внушалось, что они живут в самом лучшем, самом справедливом государстве...

Впрочем, государственная идеология Афин проявлялась не только в речах политиков и ораторов, но и в повседневной культовой и политической практике полиса. Назовем здесь лишь некоторые из этих проявлений. Прежде всего следует указать на то, что при новом политическом режиме было персонифицировано само понятие демократии. Демократия стала богиней и объектом государственного культа. В речи оратора Антифонта упоминается, что перед каждым заседанием государственного Совета в Афинах приносятся жертвы «во имя демократии» (VI, 45). Став объектом поклонения, демократия получила и свое визуальное воплощение: ее стали изображать в виде обычной греческой богини. В этой связи особенно интересно изображение на одной стеле с государственной надписью 336 г. до н. э. (прил. 28). На ней представлена богиня Демократия, которая увенчивает венком сидящего на троне пожилого бородатого мужчину, олицетворявшего собой афинский демос. Это значит, что вместе с демократией был персонифицирован и народ — в виде царя, правящего под эгидой божества. Следовательно, данный образ, запечатленный резцом скульптора, представлял собой наглядную религиозную легитимацию демократической власти и одновременно являлся средством визуальной пропаганды. Бросается в глаза искусственность этой легитимации: оба персонажа не имеют никакой опоры в греческой мифологии и в традиционных религиозных представлениях. Они выдуманы с очевидной политической целью, что свидетельствует уже не столько о благочестии афинян, сколько о формализме их официальной религии. Известно также, что в 333/32 г. до н. э. Совет постановил установить статую Демократии на агоре и потом перед ней стратеги ежегодно приносили жертвы84. Так само понятие демократии превратилось в объект поклонения и стало своеобразным фетишем и символом афинского государства.

Другим проявлением новой идеологии в государственной религии стало культовое почитание тираноубийц — Гармодия и Аристогитона. Несмотря на то что эти тираноубийцы на самом деле ничего не сделали для установления демократии, они были провозглашены ее родоначальниками и первыми борцами за свободу. Поэтому

84 Hansen Μ. Η. 1995. S. 71.

414

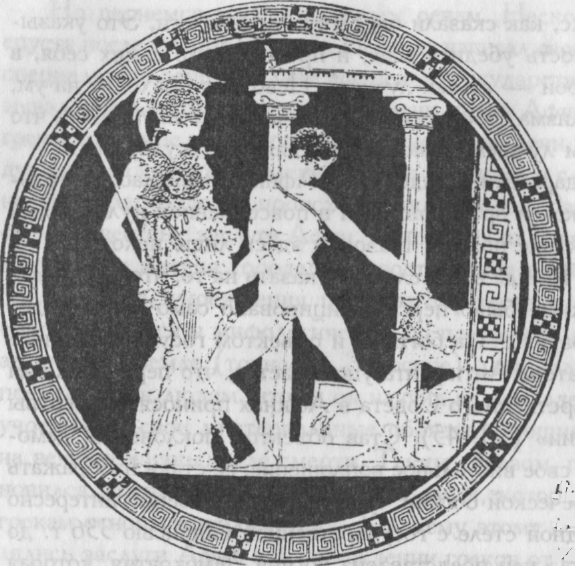

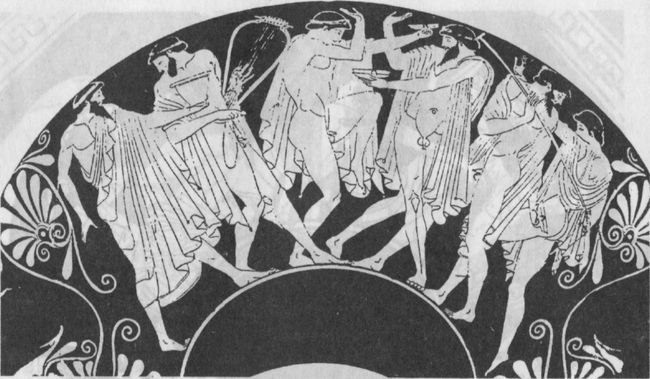

Рис. 26. Тесей убивает Минотавра. Вторая половина V в. до н. э.

в Афинах был учрежден их официальный культ 83 и в их честь был сооружен памятник — скульптурная группа, которая типологически, своей композицией и патетикой, предваряет знаменитую композицию «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в Москве (см. прил. 29). Потомки I армодия и Аристогитона удостоились высшей почести в государстве, — они получили право обедать в пританее вместе с жрецами и другими отличившимися гражданами (см. надпись: IG3 1, 131) 86. Рядом с могилой тираноубийц был похоронен Клисфен — еще один основатель афинской демократии (Paus., I, 29, 6). Бренные останки «отцов демократии» были окружены особым почетом. Таким образом, в Афинах был создан общегосударственный идеологический культ политических героев.

После падения тирании и реформ Клисфена в аттическом искусстве стали заметны идеологические сдвиги. После 510 г. до н. э. на вазах все чаще изображается древний афинский герой Тесей, который постепенно вытеснил образ Геракла 87. В противовес «мо-

85 Ibid., S. 32.

86 Inschriftliche Gesetztexte den frühen Griechischen Polis / Hrsg K. Hallof. Köln, 1993. S. 45-47.

87 Schefold K. 1946. S. 63-67, 73 ff.; Walker H. Theseus and Athens. Oxford, 1995. P. 50 ff.

415

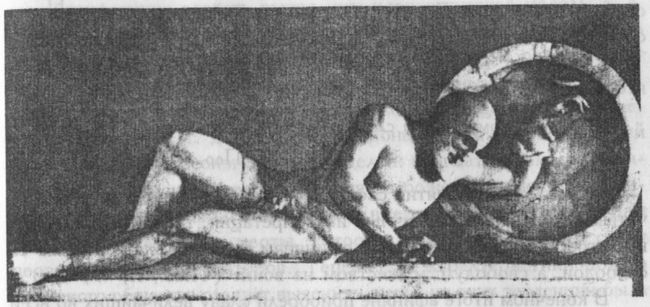

Рис. 27. Триптолем. Ок. середины V в. до н. э.

нархическому» Гераклу Тесей стал олицетворением демократии и даже был провозглашен ее основателем88. Примечательно, что Тесею, также как и Гераклу, покровительствовала богиня полиса — Афина (см. рис. 26). В то же время по-новому в искусстве начал интерпретироваться миф о Триптолеме: он теперь предстает уже не как царь, как это было во время тирании (рис. 24), а как обычный герой. Он вдруг резко помолодел и стал юношей (рис. 27). Эта перемена, как показал П. Шпан, имеет под собой политическую подоплеку: Триптолем теперь стал символом молодой демократии. Он по-прежнему изображается как податель зерна, но его новый имидж символизирует уже не благотворительность тирана, а культурную миссию афинской демократии 89. С такой трактовкой вполне согласуется исократовский «Панегирик» — там культурная миссия Афин обосновывается именно на данном мифе. Кроме того, в аттическом искусстве уже с начала V в. до н. э. стала акцентироваться проблема взаимоотношений личности и коллектива, причем упор делался на коллектив и вскоре на вазах появились изображения совещающихся мужчин. Специалисты связывают это явление с результатами клисфеновских реформ 90. Отмечается также, что в первую половину V в. до н. э. афинское

88 Ruschenbusch Ε. 1958; Walker Η. 1995. Р. 51 f.

89 Spahn Р. Der Missionar Demeters. Mythen, Mysterien und Politik im Athens Getreide // Journal für Geschichte. 1980. Bd. 5. S. 22 f.

90 Knittlmeyer B. 1997. S. 28 ff.

416

изобразительное искусство имело ярко выраженный воспитательный характер — оно создавало идеальные образы, которым должно было подражать юношество91.

Помимо официальной пропаганды существовала еще и официальная система ценностей, своего рода образцовая мораль, которой должны были следовать добропорядочные граждане. Наиболее яркое представление о ней мы можем получить из рассказа Геродота о посещении Солоном лидийского царя Креза (Hdt., I, 30—35). Согласно этой легенде, Солон, издав свои законы и покинув Афины, прибыл в столицу Лидии Сарды и был там принят в царском дворце. Крез оказал гостю радушный прием и, показав ему все свои несметные богатства, спросил Солона, кто, по его мнению, самый счастливый человек на свете. Царь ожидал, что гость, потрясенный увиденным богатством, назовет его имя, но вместо этого он услышал рассказ о некоем афиняне Телле. Этот Телл был зажиточным гражданином, жил в цветущее время своего города, вырастил прекрасных сыновей, видел цветущими своих внуков и нашел достойную кончину на поле боя, защищая свое отечество. Этот рассказ возбудил любопытство Креза и он продолжал допытываться, кто же самый счастливый человек после Телла. Тогда Солон рассказал ему историю о братьях Клеобисе и Битоне. Оба они были победителями в атлетических состязаниях, а однажды, когда их мать, жрица Геры Аргосской, должна была срочно явиться на празднество в честь богини, а быки еще не вернулись с поля, братья сами впряглись в повозку и, пробежав большое расстояние, вовремя доставили свою мать в святилище. За это мать вымолила у богини для своих детей «высшее благо, доступное людям». Ее молитва была услышана и Гера даровала обоим братьям блаженную смерть во время сна, а сограждане поставили им статуи за то, что они проявили высшую доблесть. Таким образом, по мнению Геродота, божество дало ясно понять, что смерть для людей лучше, чем жизнь (Hdt., I, 31). Далее геродотовский Солон принялся еще поучать Креза и сделал следующие выводы: во-первых, счастье человека не заключается в богатстве, и во-вторых, человека можно назвать счастливым только тогда, когда он прожил счастливую жизнь до конца дней своих и нашел блаженную смерть. Царя рассердили эти нравоучения Солона, но спустя некоторое время, когда его царство было захвачено персами, а сам он оказался на костре, он вспомнил слова Солона и оценил его мудрость. В этот момент осознания истины вмешалось божество и Крез был спасен.

91 Ibid., S. 111, 117.

417

Легенда эта носит явно искусственный характер: Солон не мог встретиться с Крезом уже потому, что оба они жили в разное время. Считается, что данная история, скорее всего, была сочинена самим Геродотом на основании устных рассказов о семи мудрецах92. Солон был одним из этих мудрецов и к тому же афинянином. Поэтому рассказы о его мудрости должны были быть очень популярны в Афинах в конце VI и первой половине V в. до н. э. Об этом свидетельствует рисунок на одной аттической вазе начала V в. до н. э., на которой изображен Крез на костре, т. е. кульминационный момент всей истории, когда становится очевидной правота афинского мудреца (см. прил. 30).

Для нас геродотовская легенда интересна тем, что в ней в концентрированном виде содержится общественный идеал того времени. Назидательный характер легенды свидетельствует о ее идеологической направленности, поэтому есть смысл посмотреть, чему она учила афинян и других греков. С одной стороны, в ней противопоставляется простота и умеренность греков варварской заносчивости и роскоши, а с другой стороны, она подчеркивает первостепенное значение полисного коллектива для греков и показывает новый гражданский идеал93. Образ Телла и есть образ идеального гражданина, который должен быть состоятельным, оставить после себя доброе мужское потомство, отважно сражаться за родину и найти почетную смерть на поле боя. Здесь главной целью и высшей ценностью человеческой жизни провозглашается служение индивида коллективу. Человек служит городу своим достатком, своей воинской службой и своим потомством, которое обеспечивает ему замену в боевом строю. К тому же этот идеал является наглядным воплощением идеи меры, которая со времен Солона заняла центральное место в греческом мировоззрении. Средний гражданин стал воплощением нового социального идеала золотой середины, который пришел на смену аристократическому идеалу харизмы и личного первенства. Идея меры занимает важнейшее место во всем труде Геродота: он приводит множество поучительных примеров о том, как хороша умеренность и как губительна заносчивость и дерзость (см., например: Hdt., I, 34 sq. 207; III, 39 sqq.; 120 sqq.). Мотивировка же у него вполне гомеровская: человеку

92 Regenboden О. Die Geschichte von Solon und Kroisus. Eine Studie zur Zeitgeschichte des 5 und 6. Jahrhunderts // Herodot / Hrsg. W. Marg. Damstadt, 1962. S. 395-399, 401.

93 Ibid., S. 382.

418

нельзя превозноситься, т. к. этим он навлечет на себя зависть богов и скорую гибель (см. гл. 1, 2 г). Легенда о Клеобисе и Битоне выражает и религиозный аспект нового гражданского идеала: в ней подчеркивается ничтожество человека перед богами, от воли которых зависит его жизнь. Вместе с тем это означает и необходимость почитания богов. В утверждении Геродота, что смерть для человека лучше, чем жизнь, на свой лад пересказывается мысль Феогнида о том, что для человека лучше всего было бы вообще не родиться, а уж если родился, так скорее умереть. Очевидно, эта идея стала уже весьма популярной в Греции. В целом же есть основания полагать, что легенда о Клеобисе и Битоне была заимствована Геродотом в Дельфах и отвечала духу аполлоновской религии94.

Итак, у Геродота мы находим уже сформировавшийся гражданский идеал нового общества и образец для подражания. Примечательно, что в этом идеале совместились элементы старой и новой идеологии: от гомеровских времен был унаследован образ гражданина-воина, а идея «золотой середины» и меры во всем была уже продуктом новой эпохи. Представленная Геродотом система ценностей стала массовой и, если можно так выразиться, была принята на вооружение официальной идеологией афинского государства. Это хорошо видно в творчестве классиков афинской драматургии. Для иллюстрации этой мысли здесь достаточно будет привести только несколько примеров. Эсхил в «Просительницах» говорит о ничтожестве человека перед богами и прибегает при этом к известному гомеровскому образу:

Бог, но в твоих руках Весы.

Что может человек

Без воли твоей?

Что смеет?

(822—824 / Пер. А. Пиотровского)

Подобно Геродоту Эсхил призывает блюсти меру во всем и предупреждает о каре богов за пресыщение и надменность (Agam., 376 sqq.). Его представления о смерти тоже близки к геродотовским: он называет смерть освободительницей от страданий (Suppl., 802 sqq.). В «Эвменидах» Эсхил провозглашает политический идеал среднего социального порядка:

94 Ibid., S. 383 ff., 389.

419

Зло и подневольным быть;

Зло и в своеволье жить.

Средний путь,

Между двух крайностей — лучший...

(526-530 / Пер. В. Иванова)

В творчестве Софокла заметно прямое влияние тех же идей, что и у Геродота, он, чуть ли не дословно повторяя, вкладывает их в свои произведения. Так, например, в «Царе Эдипе» хор поет о губительности человеческой спеси и пресыщения благами сверх меры (872 sqq.), а заканчивается эта трагедия повторением солоновской мудрости из геродотовского рассказа:

Не считай счастливым мужа под улыбкой божества

Раньше, чем стопой безбольной рубежа коснется он.

(1529-1530 / Пер. Φ. Ф. Зелинского)

Еще раз эта мысль звучит в «Антигоне» (1155 sq.). В таком же духе драматург размышляет и о бренности человеческой жизни и неизбежности судьбы (613 sq.; 133 sqq.). Жизнь человека полна горя, она лишь призрак и пустая тень (Ajax, 124 sqq.) и поэтому в конце жизни Софокл с горечью повторяет слова Феогнида о том, что человеку лучше не родиться, а родившемуся — скорее умереть (Oed. Col., 1225 sqq.). Гражданский идеал Геродота поэт выразил в еще более яркой форме:

И кто отчизны благо ценит меньше,

Чем близкого, — тот для меня ничто...

Отчизна — вот та крепкая ладья,

Что нас спасает...

(Antig., 182 sq.; 188 sq. / Пер. Φ. Φ. Зелинского)

Подобные мировоззренческие идеи мы в обилии находим и у Еврипида. Он тоже неоднократно сокрушается о бедствиях человеческой жизни и делает вывод, что человек уже по рождению обречен на страдания (Fedra, 206 sq.). Единственным средством уменьшить количество страданий поэт считает соблюдение меры (Ibid., 261 sqq.). Одна из любимых тем Еврипида — непостоянство и переменчивость судьбы, которая в один миг разбивает казавшееся прочным счастье человека и бросает его в пучину бедствий (см., например: Heraclidae, 863 sqq.; Hecuba, 283 sqq.; 352 sqq. и др.). Поэтому в уста одной своей героини он вкладывает те же самые слова, которые мы уже слышали от Геродота и Софокла:

420

Нет, никого из смертных не дерзай

Счастливым звать, покуда не увидишь,

Как, день свершив последний, он уйдет.

(Andrem., 100—102 / Пер. И. Анненского)

При всем этом Еврипид стоит особняком среди других афинских драматургов, его творчество отличается новизной и представляет собой уже новый этап развития греческой мысли. Еврипида уже никак нельзя назвать выразителем традиционной идеологии, скорее наоборот, он был ее разрушителем, новатором, человеком нового типа. Тем не менее, как мы только что видели, его отношение к жизни было вполне традиционным, унаследованным от известных предшественников.

Таким образом, афинские драматурги одновременно с Геродотом и с художниками пропагандировали новую систему ценностей и новый гражданский идеал. В основу этого идеала была положена идея меры и поэтому в нем объединились в один комплекс представления о смысле человеческой жизни и политические стереотипы нового общества. Тем самым задавалась образцовая модель, которой должен был следовать порядочный гражданин, — ему предлагалась готовая, «правильная» система взглядов на мир, общество и свое место в нем. Он должен быть «средним», помнить о бренности своего существования, не гордиться и не возноситься над другими, соблюдать во всем меру, превыше всего ставить благо отчизны, любить свободу и демократию. В случае опасности он должен храбро сражаться за родной город и почитать за счастье умереть в бою. Этот последний аспект стал особенно актуальным во время Пелопоннесской войны и поэтому Перикл в своей надгробной речи представил павших воинов как образец для всех афинян (Thuc., II, 43, 4).

Справедливости ради следует отметить, что данная система ценностей по сути своей не была исключительно афинским явлением, так как основные ее положения разделялись и другими греками. В своей основе это была общегреческая полисная идеология. В архаическую эпоху во многих городах Греции развивались сходные духовные и социальные процессы. Благодаря этому созданные новой эпохой идеалы и стереотипы имели общегреческое значение. Всеобщая популярность изречений семи мудрецов, происходивших из разных городов Греции, служит тому хорошим подтверждением. Выражаемая их мудростью этика гражданского общества стала основой новых социальных идеалов и ценностей. Поэтому вполне естественно, что основные геродотовские идеи обнаруживаются также

421

Рис. 28. Умирающий воин. Скульптура из храма Афины на острове Эгина. 510-480 гг. до н. э.

и у беотийского поэта Пиндара, творчество которого уже тогда было общегреческим достоянием. Он тоже пел о ничтожестве человеческой жизни и уподоблял ее сну тени (Pyth., VIII, 95). Поэт утверждал, что полное счастье недоступно никому из людей, а пресыщение пагубно (Nem. VII, 51 sqq.; Istm., III, 4). Человек должен соблюдать меру (Ol., XIII, 46; Nem., V, 40) и стараться избежать зависти богов (Pyth., X, 20; Istm., VII, 40). Политический идеал Пиндара состоял из трех основных частей: благозаконие, слава в гражданских делах и неподвластность душ граждан богатству (Nem., IX, 29—35). В то же время постоянным мотивом поэта была заветная героическая слава и в этом он продолжал следовать древней гомеровской традиции. Вполне в духе этой традиции в Греции того времени повсеместно распространяется идеологический образ воина-гражданина. В искусстве создаются многочисленные изображения битв и отдельные композиции сражающихся и умирающих воинов. Особенно показательны скульптурные изображения умирающих воинов с фронтона храма Афины на Эгине (см. рис. 28). Они показывают почетную и славную смерть настоящих героев, которые встречают смерть легко и спокойно: на их лицах нет ни тени страдания, они умирают счастливые от сознания, что им выпала честь прекрасно умереть за родину.

При всем этом нельзя упускать из виду, что совпадение афинских и общегреческих стереотипов распространялось только на морально-этическую сферу. В области политических идеалов афиняне были новаторами. Это они первыми начали говорить о среднем пути в устройстве общества и они же впервые провозгласили

422

свободу как основополагающий политический принцип. Афиняне и сами осознавали себя первооткрывателями свободы и гордились этим. Так, например, в эсхиловских «Персах» на вопрос Атоссы о том, кто такие афиняне и кто ими правит, хор с гордостью отвечает:

Никому они не служат, не подвластны никому.

(242 / Пер. С. Апта)

Правда, само понятие свободы оставалось довольно расплывчатым и допускало различные интерпретации. Например, Перикл в надгробной речи предложил афинянам отождествлять счастье со свободой, а свободу с мужеством на войне (Thuc., II, 43, 4).

В конечном итоге афиняне приобрели славу величайших во всей Греции новаторов. Фукидид в речи коринфян перед спартанцами называет афинян скорыми на выдумки сторонниками новшеств (νεωτεροποιοί), которые способны быстро осуществлять свои планы (Thuc., I, 70, 2). В речи Клеона Фукидид повторяет эту мысль в более резкой форме: там афиняне называются уже рабами всего необычного и ненавистниками того, что вошло в обычай (Thuc., III, 38, 5). Такая характеристика показывает уже не только политическое новаторство афинян, но и их разрыв с традицией. Поэтому Фукидид противопоставляет Афины и Спарту как две противоположности: Афины ориентируются на будущее и склонны к новшествам, а Спарта обращена в прошлое и держится традиции; афиняне подвижны, а спартанцы медлительны (Thuc., I, 70, 2—4). Эта фукидидовская рефлексия, вкупе с общеизвестными историческими фактами, показывает, что афинское общество перестало быть традиционным обществом, ориентированным на обычаи предков. В Афинах была создана новая и самодостаточная идеологическая система, идеалы которой помещались в настоящем и отвечали потребностям дня. Вот почему за образец воинской доблести Перикл предлагал принять не традиционные примеры из мифов о прошлом, а современных ему павших афинян. По традиционной схеме мышления эти воины должны были уподобляться великим героям прошлого, славы которых они оказались достойны, но по новому мышлению Перикла, они были героями сами по себе и сами стали образцом для других. Когда Перикл излагал перед афинянами свой план войны со Спартой, его аргументами были не справедливость войны и не вера в помощь богов, а трезвый расчет соотношения сил и продуманная стратегия войны. Все это означает, что в Афинах произошла смена некоторых фундаментальных стереотипов мышления и сформировалась новая идеология.

423

Итак, можно сделать вывод, что идеологическая модель, т. е. система ценностей демократических Афин содержала в себе по старой традиции две противоположные тенденции. С одной стороны, она унаследовала весь комплекс традиционных ценностей, т. е. почитание богов, воинскую доблесть, семейные ценности, уважение к старшим и т. д. С другой стороны, в ней развился целый комплекс новых идеологических моделей: прагматизм вместо идеалов, трезвый расчет вместо упования на божественные силы, ориентация на сегодняшние потребности вместо подражания образцам прошлого, т. е. все те черты, которые принесли афинянам славу первых в Греции новаторов. Теперь для характеристики нового афинского общества следует выяснить, какая из двух тенденций была доминирующей в демократических Афинах.

б) Религия и мировоззрение

Мы подошли ко второму ключевому пункту нашего исследования. Сейчас нам предстоит сделать беглый обзор мировоззрения афинян периода расцвета демократии. В отличие от гомеровских времен здесь перед нами предстает пестрая картина разнообразных, зачастую противоположных процессов и явлений. Для описания их потребовалось бы отдельное сочинение и поэтому мы ограничимся только тем, что обозначим в общих чертах основные элементы.

Как уже сказано, основу религиозной картины мира всех греков составляли гомеровские и гесиодовские сказания о богах и героях. Все это оставалось в силе и в классических Афинах. Точно так же и вся вообще система ценностей была унаследована от гомеровской эпохи и составляла официальную норму. Но это была только одна сторона медали, которую можно обозначить как традиционную тенденцию в развитии афинского полиса. Другую сторону медали составляла новаторская тенденция, т. е. целый комплекс новых процессов и явлений, которые приходили в противоречие с традицией и формировали новое мышление и новое мировоззрение афинян. Эта тенденция постепенно выбивалась на лидирующие позиции и начинала определять состояние умов в демократических Афинах. Поскольку традиционная позиция нам уже известна, рассмотрим сейчас именно эти новые явления.

Выше уже говорилось о том, что недостаточность и примитивизм гомеровской религии в архаическую эпоху стимулировали духовные поиски в трех направлениях: в мистицизме, философии и в этике. Что касается мистицизма в классических Афинах, то мы

424

не располагаем достаточной информацией об этом. Известно только, что по-прежнему большой популярностью пользовались элевсинские мистерии, значение которых неуклонно росло и которые в это время уже приобрели общегреческий характер. Несмотря на общий закат орфического и пифагорийского движения, отдельные их секты продолжали существовать и пользовались некоторым влиянием, масштаб которого сегодня не поддается точному определению. Скорее всего, это влияние было невелико и затрагивало только небольшую часть общества. Правда, иногда эта часть была весьма заметна, о чем свидетельствует, например, творчество Эсхила: несмотря на его консерватизм в вопросах религии, у него тем не менее отчетливо проявляются новые тенденции и подходы. Так, например, в «Орестее» он представляет гомеровского Зевса как орфическое пантеистическое божество, начало всего сущего:

Зевс изначальный — причина всему,

Все — от него, чрез него, для него,

Что смертному дано без воли Зевса?

Что на земле не богом свершено?

(Agam., 1486-1489 / Пер. С. Апта)

В другом месте Эсхил даже высказывает сомнение в том, что этот великий всеобъемлющий бог носит имя Зевса. Он называет его Зевсом только для того, чтобы иметь возможность обратиться к своему единственному утешителю (Agam., 161—165). Это совсем не тот бог, которого знала гомеровская религия, это настоящий царь вселенной:

Один отец, зачинщик, рода сеятель,

Старинный предок, великан,

Творец щедрот, благ зиждитель, бог Зевс.

Бог никому не подначальный,

Владыка сильных и великих,

Ни на кого не глядя снизу вверх, царишь.

Промолви — все сотворено!

Помысли лишь в сердце — все свершилось!

(Suppl., 592-599 / Пер. А. Пиотровского)

Так Эсхил преподносит афинянам новое монотеистическое понимание бога. Это было нечто невиданное: новая концепция бога из потемок тайных учений вдруг выносится на свет дня, прямо на сцену. Отношение Эсхила к смерти также свидетельствует о влиянии на него мистических учений: подобно «посвященным» он верил, что загробная жизнь будет лучше нынешней:

425

Неправы люди, думая, что смерть страшна!

Она — от всех недугов исцеленье.

(Filoct., fr. 145/353 / Пер. Μ. Л. Гаспарова)

Возможно, на Эсхила оказали влияние и пифагорейцы — в одном фрагменте из его несохранившейся трагедии «Паламед» основой мудрости названо число (fr. 133/182). Как бы то ни было, Эсхил обогатил гомеровскую религию новой мистической религиозностью и вынес ее на суд зрителя. Факт примечательный сам по себе — он говорит о начавшемся религиозном брожении в Афинах.

Принципиально иное отношение к олимпийской религии проявляла философия. Она не пыталась обогатить эту религию новыми учениями, а разрабатывала свою собственную альтернативную модель мировоззрения, построенную целиком на рациональных умозаключениях, в которых уже не оставалось места мифам о богах и героях. В середине V в. до н. э. эта философия добралась наконец и до Афин. Первым философом в Афинах стал Анаксагор из Клазомен. Он был завершителем натурфилософской традиции, последним мыслителем, которого занимали исключительно вопросы мироздания. Вполне в духе времени Анаксагор давал природным явлениям естественнонаучные объяснения. Гром и молнию он объяснял столкновением и трением облаков, он создал свою теорию солнечных затмений и утверждал, что солнце — не бог, а огненная глыба. По его мнению, все в природе возникает из мельчайших частиц — «семян», которые содержат в себе качества всех вещей. И хотя в качестве перводвигателя всего философ предложил разум — Нус (Νους), т. е. мыслящее божество, его картина мира получилась вполне материалистической. Анаксагор вошел в вольнодумный кружок Перикла и некоторое время пользовался большим успехом. Однако традиция была еще сильна и не сразу сдала свои позиции — в какой-то момент ей удалось взять реванш. Против Анаксагора было возбуждено судебное дело по обвинению в религиозном нечестии и ему пришлось срочно покинуть Афины.

Тем не менее временная победа традиции не могла переломить общую тенденцию развития и вернуть общество к «преданьям старины глубокой». Разрушение традиционного мировоззрения продолжило новое направление в философии — софистика. Софисты были бродячими учеными-риторами, которые переезжали из города в город и везде учили искусству красноречия за деньги. Они первыми сделали интеллектуальный труд профессией и хорошо на этом зарабатывали. Это определило и прикладной характер их уче-

426

ния и моральную беспринципность. Их не интересовало устройство космоса и моральные основы жизни. Их подход отличался жестким прагматизмом — они учили доказывать любое положение в зависимости от надобности и не считаясь с соображениями правды и справедливости. Они многое сделали для развития риторики и диалектики, но при этом преследовали своекорыстные цели. Традиционные представления о богах равно как и традиционную этику софисты начисто отвергали. Наибольшее влияние они оказывали на писателей, ораторов и политиков. Из числа афинских драматургов больше всего их влиянию был подвержен Еврипид. Он известен своим критическим, даже издевательским отношением к олимпийским богам. У него есть свой взгляд на вещи:

Нет, божество само себе довлеет;

Все это сказки дерзкие певцов.

(Her., 1346 sq. / Пер. И. Анненского)

Не верит Еврипид также и в «сказки» о загробной жизни — он считает, что людей там ждут не муки Аида, а нечто лучшее, чем нынешняя жизнь (Hipp., 189 sqq.). Но отсюда еще не следует, что Еврипид был адептом тайного учения — наоборот, он смеялся над «посвященными» и открыто называл орфиков плутами и шарлатанами (Hipp., 953 sqq.). Его мировоззрение отличает рациональный характер и поэтому в одной его трагедии звучит хвала софистическому красноречию:

...Вот кому служить

Должны бы все, за плату дорогую

Учителей сводя, чтоб, тайну слова

Познавши, убеждая — побеждать!

(Hecuba, 815—818 / Пер. И. Анненского)

Итак, в определенных кругах софистика пользовалась немалым успехом, и, как видим, пропагандировалась даже со сцены афинского театра. О последствиях ее воздействия на умы афинян будет сказано ниже.

Таковы вкратце новые идейные течения в классических Афинах, однако этим вопрос еще не исчерпан. Дело в том, что духовные поиски, попытки постижения основ бытия и философские концепции всегда оставались уделом лишь считанных единиц. Поэтому необходимо выяснить, каким было состояние духа в массах. Естественно, что одна и весьма широкая часть простых афинян безусловно оставалась верна старой традиции и по-прежнему верила в

427

гомеровских богов. Именно эта часть населения была настроена против Анаксагора и против софистов, она же голосовала и за смерть Сократа. Вместе с тем в афинских массах ширились и стремительно набирали силу совершенно противоположные тенденции. Типичными явлениями в Афинах стали безверие и религиозный скептицизм. С одной стороны, это было результатом естественного вырождения гомеровской религии, а с другой стороны, действовал целый ряд дополнительных факторов, способствовавших распространению неверия. Во-первых, это сама демократическая организация общественной жизни, которая, как уже сказано, предполагает секулярную модель власти и опирается не на волю божества и не на божественные установления, а на волю самих людей. Десакрализованная власть предполагает личную ответственность людей и принятие решений на основании трезвого расчета, а не по внушению божества. Именно поэтому Перикл, выступая перед афинянами за свой план войны, оперировал исключительно рациональными соображениями, а не рассуждениями о божественной воле и справедливости. Таким образом, в повседневной практике афинян религия исключалась из важнейшей области жизнедеятельности и это приходило в противоречие с традиционной верой в вездесущность богов. Понятно, что данное противоречие разрешалось отнюдь не в пользу религии. Человек все больше убеждался в своих собственных возможностях и все больше начинал полагаться на свои силы, а не на волю богов. Выбросив религию из политики, люди начинали привыкать обходиться без нее и в повседневной жизни. Результатом этого стал постепенный отказ от традиционных верований и моделей, отказ от традиции как таковой.

Другим фактором, стимулирующим этот процесс, была Пелопоннесская война. Обрушившиеся на город несчастия поколебали веру в божественное покровительство и в заступничество Афины, а масса несбывшихся предсказаний разрушала веру в пророчества93. Война стала своего рода рубежом, ознаменовавшим крах традиционной религиозности. Это хорошо видно даже на примере историков: Геродот, писавший свой труд еще до войны, был уверен в божественном промысле и в непосредственном вмешательстве богов в человеческие дела, а Фукидид, принимавший в войне непосредственное участие, не верил уже ни в то, ни в другое. В его истории боги уже не участвуют и оракулы роли не играют. Все

95 Ярхо В. И. Трагический театр Софокла // Софокл. Драмы / Пер. Ф. Зелинского. М., 1990. С. 472.

428

события для него представляют собой цепочку естественных причин и следствий, а не осуществление божественной воли. Фукидид написал первую просранную историю, в которой больше нет места божественному промыслу и поэтому он считается сегодня первым историком в современном понимании этого слова. Поэтому его труд можно расценивать как очередное свидетельство упадка традиционных верований в Афинах того времени.

Наконец, еще одним фактором стал расцвет софистики, совпавший по времени как с расцветом демократии, так и с Пелопоннесской войной. Софисты очень скоро прославились своей беспринципностью и аморальностью. Само слово «софист» приобрело негативный оттенок и стало нарицательным96. Софистика не была массовым учением, поскольку она была доступна только состоятельным людям, но тем не менее проповедуемое новоявленными «учителями мудрости» новое отношение к жизни, религии, государству и другим людям очень быстро распространялось среди афинян и усваиваивалось если не напрямую, то через третьи руки. Софисты сеяли вокруг себя бациллы религиозного неверия и аморальности. Они брались защищать любую позицию и внушали слушателям безудержный релятивизм. Их любимые идеи об относительности всего и непознаваемости мира приводили к выводу об отсутствии ясной, раз и навсегда данной истины. Поэтому Протагор смог объявить человека мерой всех вещей и подвергнуть сомнению само существование богов. Другой софист — Критий — уже открыто посягнул на основы религии: он учил, что богов выдумали сами люди97. Разрушая основы

96 Первоначально софистами (σοφίσται) называли тех, кто отличался мудростью или мастерством. Затем это слово закрепилось за собственно софистами, т. е. за бродячими учителями риторики и философии, которые брали деньги за обучение. Как только стала очевидна аморальность и нечистоплотность новоявленных учителей мудрости, слово «софист» сразу же приобрело негативный оттенок и стало применяться зачастую как синоним к словам «шарлатан», «обманщик», «лжемудрец». Кстати, Платон, видя пагубное воздействие софистов на состояние морали в обществе, осудил риторику как таковую и решил изгнать ее из своего идеального государства, чтобы с помощью красноречия нельзя было больше доказать неправое дело в суде (Leg., 938 а). О том, что софистическое красноречие действительно применялось таким образом, свидетельствует сатира Аристофана в «Облаках».

97 Речь идет об одном фрагменте сатировской драмы, которую приписывают обычно Критию (Frost F. Faith, Authority, and History in Early Athens // Religion and Power in the Ancient World. Proceedings of the

429

традиционной религии, софисты одновременно подрывали устои общественной морали и нравственности. Софистическая «мудрость» способствовала распространению моральной вседозволенности и беспринципности. С помощью умело составленных речей софисты могли доказать что угодно и ловко оправдывали любые пороки и преступления против нравственности. Вместе с моралью они разрушали и только что созданные гражданские идеалы. Тот же Протагор подверг критике гражданские установления и заявил, что они являются не священными законами, а полными ошибок человеческими установлениями. Таким образом, подход, которым уже несколько десятилетий руководствовались политики, получил наконец теоретическое оформление.

В результате все перечисленные факторы значительно ускорили естественное угасание традиционного благочестия. Первыми на упадок веры отреагировали афинские трагики. В их произведениях довольно много указаний на безверие современников. Уже Эсхил был вынужден выступить с резким осуждением против тех людей, которые утверждают, будто богам нет дела до смертных и до поруганных святынь (Agam., 370 sqq.). Он доказывал обратное, но его выступление означает, что таких нечестиво мыслящих людей в Афинах было уже немало и что проблема эта была уже актуальной. Значительно острее полемика с неверующими звучит у преемника Эсхила — Софокла. Для него потеря веры среди сограждан — уже свершившийся факт и он молит Зевса о вмешательстве:

О Зевс-вершитель, выше всех царящий!

Коли права моя мольба —

Твой взор бессмертный обрати на дерзких!

Уж веры нет Феба гаснущим словам:

Меркнет в почестях народных

Бога-песнопевца лучезарный лик;|

Конец благочестью!

(Oed. rex., 903-910 / Пер. Φ. Φ. Зелинского)

Uppsala Symposium. 1993 / Ed. by P. Hellström, B. Alroth. Uppsala, 1996. P. 83). В этом отрывке развивается учение о том, что богов придумал человек. Следует подчеркнуть, что эти слова звучали с афинской сцены и предназначались всей массе афинских граждан. Если уж автор решился такой «богохульный» атеистический текст вынести на сцену, значит, он уже не боялся расправы толпы и рассчитывал на понимание многих зрителей. Это говорит о том, что атеистические настроения были уже весьма широко распространены в Афинах того времени.

430

Софокл призывает суровые кары на потерявших почтение к богам нечестивцев и уверен, что в будущем их ждет расплата (Oed. rex, 882-894). На примере своих героев драматург хочет убедить сограждан, что пророчества Аполлона всегда святы и правильны и что, если подчас люди не видят их исполнения, это значит только то, что они не понимают их скрытый смысл и напрасно заносятся в своей гордыне и презирают вещие слова (Oed. rex, 947 sqq.; 952 sq.; 966 sqq.). В «Антигоне» Софокл стремится показать, что нарушение божественного закона неминуемо влечет за собой возмездие, а завершает он эту трагедию назидательным поучением о необходимости соблюдать заветы богов (1348—1353).

Примеры можно было бы еще продолжать, но и сказанного вполне достаточно, чтобы понять, насколько актуальна была проблема и как широко в афинском обществе распространилось безверие и пренебрежение к «заветам богов». Эсхил и Софокл своими произведениями пытались образумить сограждан, но, кажется, это им не очень удавалось. Утраченное благочестие уже нельзя было вернуть. Образ мысли афинян при демократии радикально изменился и пришел в противоречие с традиционным мировоззрением. Новое стремительно вытесняло старое и остановить этот процесс было уже невозможно. Даже Софокл поддался общему увлечению и в своей «Антигоне» написал дерзкий гимн во славу человека, которого он вознес выше всех природных сил (333—359). «Антигона» была поставлена в период расцвета Перикловой демократии и неудивительно, что Софокл в это время проникся верой во всемогущество человека98. Однако Пелопоннесская война положила конец его оптимизму. Разорение страны врагами, чума, смерть Перикла, военные неудачи — все это потрясло Софокла. К тому же гомеровская религия не обладала достаточным морально-этическим потенциалом, чтобы объяснить страдания и несправедливость. Вместо этого она предлагала верить в прихоти богов и волю слепой судьбы. Понятно, что в годину суровых бед афиняне разочаровывались в своей религии, начинали винить богов в несправедливости и разуверивались в них. Под воздействием обрушившихся несчастий заколебался и Софокл. В какой-то момент, кажется, пошатнулась даже его вера. В «Филоктете» главный герой, узнав, что лучшие герои погибли и что в войске ахейцев процветают теперь худшие, потрясенный такой несправедливостью, восклицает:

98 Афины в это время расширяли морскую экспансию и поэтому как первый пример всесилия человека Софокл приводит покорение морской стихии (Ant., 335-338).

431

Что тут сказать? Кому молиться? Горько,

Душою в божий промысел вникая,

Самих богов в безбожии винить 99.

(451-453 / Пер. Φ. Ф. Зелинского)

В «Электре» Софокл уже начал оправдывать нечестие своих сограждан и заявил, что потеря веры естественна, когда вокруг царит несправедливость и зло остается безнаказанным (245—250; 307 310; 1506 sqq.). Это был явный упрек богам и даже обвинение. Впрочем, Софокл не мог до конца поступиться принципами и даже если он и винил богов, то от веры своей не отрекался. Он упрямо продолжал верить в справедливость богов и пытался поддержать эту веру у соотечественников: в той же «Электре» он представил акт возмездия как пример справедливой кары богов (1380 sqq.). Тем не менее под конец жизни Софокл, вероятно, устал от разочарований и поэтому в последней своей трагедии он говорил уже не о справедливости богов, а о неизбежности судьбы и о необходимости каждому безропотно нести посланный ею жребий (Oed. Col., 1778 sq.; 1694 sqq.). Таким образом, Софокл еще удержался в рамках традиционного благочестия, но его сограждане все больше меняли образ мыслей и под тяжестью обрушившихся на город бедствий теряли последние остатки веры.

Произошедший в мировоззрении афинян сдвиг стал особенно заметен в творчестве Еврипида — младшего представителя из плеяды великих греческих трагиков. С одной стороны, Еврипид как будто выступает за сохранение старинных нравственных норм, а с другой стороны, он же их и опровергает. Под влиянием софистики он даже снимает с человека ответственность за моральные преступления и возлагает ее на богов. В «Ипполите» сама богиня Артемида так говорит людям:

...И дивно ль вам

Грешить, когда того желают боги?

(1433-1434 / Пер. И. Анненского)

Здесь явно сказываются веяния нового времени, которые сделали возможным логическое оправдание любого преступления. Если уже начиная с Гомера в греческой литературе укоренилась идея ответственности человека за свои поступки, то теперь эту ответственность

99 В оригинале эта мысль звучит еще жестче: Филоктет заявляет, что он находит богов плохими: «...τους θεούς 'έυρω κακούς» (452).

432

можно было снять, сославшись на волю богов или закон природы — излюбленный прием софистов. Кстати, этот аргумент часто встречается у Еврипида: его Медея в одноименной трагедии, например, заявляет, что человек уже природой создан склонным ко злу и неспособным к добру (407 sqq.). В «Ипполите» служанка, побуждая Федру к прелюбодеянию говорит, что и боги подчиняются любовному влечению, а значит, человеку и подавно нечего спорить со своей страстью, как бы преступна она ни была. Кстати, сам Еврипид, следуя учениям софистов, охотно покорялся власти своей природы и не вступал в спор со своими страстями. Он прослыл известным прелюбодеем и до нас дошла даже одна эпиграмма Софокла, в которой Еврипид назван обольстителем чужих жен (Epigr. Soph., 1).

Буквально все творчество Еврипида пропитано духом новаторства, так что отдельные реверансы в сторону традиции не мешают ему нести со сцены софистические идеи и внедрять в массы новый дух. Его трагедии в совершенно новом свете представляют все древние, овеянные ореолом величественности мифологические образы. Еврипид приземляет, дегероизирует и развенчивает все эти героические образы прошлого и представляет их в приниженно-бытовом аспекте. Для него уже не существуют вечные нравственные нормы и он не верит в целесообразность мира и в справедливость. Мерой всех вещей у него является человек, лишенный всякого героизма, мятущийся и обуреваемый собственными страстями. При этом сильно сказывается и религиозный скепсис. Герои Еврипида часто упрекают богов за причиняемые ими бедствия людям и представляют их в неприглядном виде: боги злы, коварны, завистливы, мстительны, заставляют людей страдать и вообще недостойны называться богами (см., например: Androm., 1161 sqq.; Her., 1306 sqq. и др.). В «Геракле» драматург обрушил едкую и злую критику на самого отца богов — Зевса. Он представил его прелюбодеем и предателем, которому нет никакого дела до людей, и в заключение сделал вывод о бессердечности богов:

Неужто ж олимпийца пристыдить

Придется человеку! Амфитрион

Не предавал врагам сирот Геракла,

Как ты их предал, ты, верховный бог,

Умеющий так ловко все препоны

С пути к чужому ложу удалять.

Друзьям в беде помочь не властны боги:

Искусства не хватает или сердца.

(341-349 / Пер. И. Анненского)

433

В другой трагедии еврипидовский Одиссей обращается к Зевсу за помощью и заявляет, что если Зевс не хочет ему помочь, то он не бог: «Я более скажу, что ты — ничто!» (Cicl., 354 sq.). В трагедии «Ион» особенно досталось Аполлону — здесь герои Еврипида называют этого бога насильником девиц (435 sqq.) и низким любодеем (912 sq.), открыто говорят ему о своей ненависти (918 sq.) и обвиняют его в преступности (960). Иногда Еврипид крушит олимпийских богов не только поодиночке, но и всех скопом:

Но боги, мудростью средь смертных

Прославленные, — те летучих снов

Порою лживей...

(Iphig. in Taur., 570—572 / Пер. И. Анненского)

В конце концов, Еврипид неоднократно в своих трагедиях высказывает мысли о лживости богов, о том, что от них исходит только зло и что они не достойны почитания (см., например: Androm., 1161 sqq.; Hecuba, 489 sqq.; Her., 1129, 1306 sq. и др.). С одной стороны, в многочисленных пассажах такого рода Еврипид разоблачал аморальность богов гомеровской религии, а с другой стороны, в них звучало явное нечестие и отрицание традиционной веры. Уже тот факт, что такие речи были вынесены на сцену, был шокирующим новшеством и даже рекламой религиозного неверия. Такого Афины еще не видели: отрицание веры предков и презрение к богам теперь открыто преподносились на сцене, на той самой сцене, с которой еще совсем недавно Эсхил и Софокл учили афинян благочестию и грозили неизбежными карами безбожным нечестивцам. Это был крах традиции. Творчество Еврипида ознаменовало собой не только крушение старого мировоззрения, но и конец жанра античной героической трагедии100. Впрочем, следует отметить, что Еврипид слегка опережал свое время: большинство его соотечественников еще не успели так модернизироваться, как он, и не оценили его творчество. Поэтому при жизни трагедии Еврипида не пользовались успехом в Афинах — они стали популярны там только после смерти драматурга, когда афиняне уже в большой массе достигли уровня его мышления и еще больше удалились от традиционных верований и взглядов.

Спустя некоторое время, уже к началу IV в. до н. э., безверие в Афинах достигло еще большего размаха. Об этом свидетельствует Платон. Он утверждает, что молодое поколение в его

100 Ярхо В. И. Драматургия Еврипида и конец античной греческой трагедии // Еврипид. Трагедии / Пер. И. Анненского. М., 1969. С. 30, 36.

434

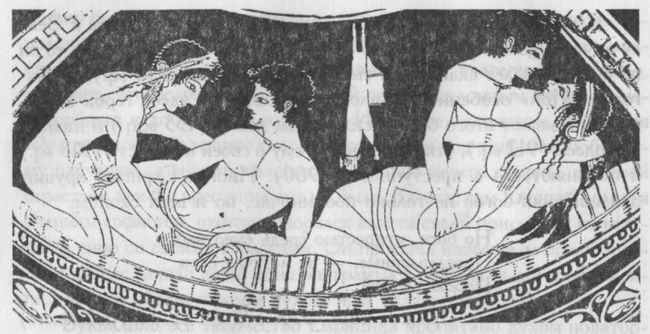

Рис. 29. Любовные игры с гетерами. Ок. 510—500 г. до н. э.

время совсем не верит в сказания о богах (Leg., 887 d; 888 а); многие молодые люди оскорбляют святыни (Leg., 884) или же злословят над священнодействиями прямо у алтарей (800 с). Философ отмечает, что есть люди, которые не боятся ни гнева богов, ни возмездия в Аиде, — они презирают древние предания и законы государства. Даже учения мистерий, возвещающие «высшую истину», не производят на них никакого впечатления (Leg., 881 а). Это значит, что теперь уже и мистицизм не мог сохранить в людях религиозного чувства и противостоять атеизму. Положение кажется Платону настолько серьезным, что он вступает в специальную полемику с теми, кто не верит в богов, и с теми, кто отрицает их участие в людских делах (Leg., 885 а—b). Очевидно, что атеистические настроения в IV в. до н. э. стали обычным состоянием умов.

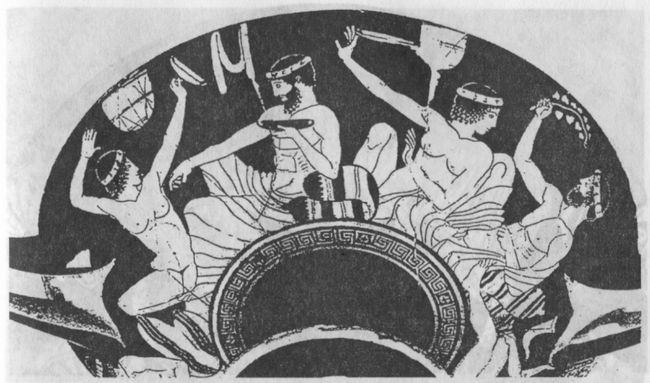

Секуляризация сознания отразилась и в искусстве. Уже сразу после падения тирании искусство начало профанизироваться ускоренными темпами. Это видно по развитию тематики: художники все реже стали обращаться к изображениям богов и иллюстрированию мифов, но все чаще к окружающей действительности. Теперь их внимание концентрировалось на жизнедеятельности человека и повседневных явлениях. Уже при Клисфене приобрела популярность тема пирушек и любовных развлечений с гетерами (см. рис. 29), а в V в. до н. э. она стала типичным сюжетом многих вазовых изображений (см. рис. 30). Тем самым художники отвечали общим настроениям эпохи: большинство их современников видело смысл жизни в наслаждениях удовольствиями, т. е. в так

435

Рис. 30. Пирушка в компании с гетерами. Ок. 470—460 г. до н. э.

называемых «радостях жизни». Вино, эротика и танцы были основными ценностями этой жизненной модели и все чаще становились объектами изображения (см. рис. 31, прил. 7 а).

Помимо развлечений особую популярность в искусстве приобретали сюжеты на спортивные и бытовые темы. Показательно, что теперь изображается не только «героический» момент спортивных состязаний, но и совсем прозаическая подготовка к ним (см. прил. 31). Бытовой жанр представлен самыми разнообразными сюжетами из повседневной жизни: девушка, готовящаяся к омовению (прил. 32), веселый разговор двух гетер (рис. 32), или, например, рвота после чрезмерной дозы выпитого вина (рис. 33).

Кроме того, в искусстве становится заметна смена женского образа: женщина теперь все реже предстает как почтенная и достойная мать или супруга, а все чаще как вольготно-разнузданная гетера или очаровательная красавица. С женщины теперь снимаются строгие и благородные платья архаической эпохи и ее соблазнительная нагота предстает всеобщему обозрению (см. прил. 7 а). Поводом для обнажения служит изображение богини любви Афродиты, но есть большая разница между обнаженными фигурками Афродиты раннеархаической эпохи и скульптурами позднего классического периода. Она состоит в том, что нагота «героической» эпохи имеет культовый, лишенный чувственности смысл (см. рис. 7 а), а нагота, появившаяся снова в V в. до н. э., носит ярко выраженный чувственный, эротический характер. Поэтому, даже когда

436

Рис. 31. Веселая процессия пирующих (комос). Ок. 485—480 г. до н. э.

художники V в. до н. э. изображают женщину, или ту же самую Афродиту одетой, они искусно используют складки легких облегающих одежд, чтобы еще больше подчеркнуть красоту женского тела и сделать ее еще более эротичной (см. прил. 34)101. Таким образом, изменение парадигмы женского образа в искусстве свидетельствует о двух явлениях: во-первых, об изменении положения женщины в обществе; и во-вторых, о профанизации эстетических ценностей, т. е. о переносе акцента с религиозной идеи в область секулярную, в сферу чувственности и эмоциональности.

Дальнейшей профанизации подверглись и образы олимпийских богов: если в архаику их изображения были подчеркнуто величественны и загадочны, то теперь они предстают в приниженном, приземленном виде, как самые обычные люди, лишенные всякой божественной исключительности и особенности (см. прил. 33). Их образы предельно демифологизированы и очеловечены. Этому в немалой степени способствовало развитие техники искусства: освободившись от религиозных канонов, художники открыли свободу изображения и разнообразие художественных средств. В конечном итоге искусство классического периода служит хорошим зеркалом духовного состояния эпохи и отражает произошедшую в обществе смену жизненных и эстетических ценностей. В контексте общих

101 Подробнее об эротизме в искусстве классической Греции см.: Dierichs A. Erotik in der Kunst Griechenlands. Mainz/Rhein, 1993. S. 14-17, 86 f.

437

Рис. 32. Гетеры за беседой. Конец VI в. до н. э.

тенденций становится ясно, что демифологизация и профанизация искусства были прямым результатом угасания традиционной религиозности в обществе того времени.

Наконец, следует сказать несколько слов и о состоянии общественной этики и морали в демократических Афинах. Здесь ситуация аналогична той, что сложилась в религиозной сфере: официальной нормой оставалась традиционная полисная этика с ее гражданским идеалом служения коллективу, а фактически новые тенденции постепенно ее разрушали и брали верх над ней. Это и неудивительно, ведь религия и этика тесно взаимосвязаны. Все этические и нравственные нормы греков коренились в религии, а с ее упадком начался и упадок традиционной морали. Упадок религии, атеизм и софистический релятивизм неизбежно вели к отказу от прежней этики и к падению морали и нравственности. Потеря веры в незыблемость и вечность нравственных норм повлекла за собой разрушение всех этических принципов. Религия до сих пор была важнейшим сдерживающим фактором и теперь освобождение от нее открыло двери для всяческих преступлений, моральных и правовых. В самом деле, всегда можно найти тысячи способов избежать человеческого наказания за преступления и только божественная кара всегда остается неизбежной. Однако страх перед божественным наказанием основан на религиозной вере, а когда этой веры нет, пропадает и страх и оказывается возможным творить все что угодно. Видимо, эта тема была чрезвычайно актуальной в классических Афинах, коль скоро

438

Рис. 33. Последствия попойки: гетера помогает незадачливому юноше при рвоте. Ок. 490 г. до н. э.

мотив справедливого воздаяния преступникам и нечестивцам стал доминирующей темой в творчестве всех трех великих афинских драматургов. Основные категории гомеровской этики — страх перед богами и стыд перед соплеменниками — утратили свое прежнее значение и влияние на общественное сознание. Это породило серьезные этические и нравственные проблемы в афинском обществе.

Переломным моментом в этом отношении стала все та же Пелопоннесская война. Яркое описание разложения нравов во время войны оставил Фукидид. Из его слов следует, что жестокость, коварство, клятвопреступления, нечестие и насилие были уже характерными приметами времени. Историк пишет, что благочестие и страх перед богами стали пустым звуком, пороки считались достоинствами, а добродетели подвергались осмеянию (Thuc., III, 82—84). Фукидиду вторит и Софокл: уже в самой ранней своей трагедии — в «Аяксе» — он предупреждает афинян, чтобы они не утратили основные качества, необходимые каждому человеку: страх и стыд. Без них любая община погубит себя своеволием (1079—1086). Софокл знает, что вокруг царит зло и несправедливость и устами одного своего благородного героя заявляет свой протест:

Где гибнет правда и злодей ликует,

Где трус в чести, а добрый в униженье,

Там нет предмета для любви моей.

(Filoct., 456-458 / Пер. Φ. Ф. Зелинского)

439

Причину морального упадка Софокл видит в деньгах — он традиционно объясняет все грехи жаждой наживы:

Да, деньги, деньги! Хуже нет соблазна

Для смертного. Они устои точат

Стен крепкозданных и из гнезд родных

Мужей уводят; их отрава в душу

Сочится добрых, страсть к дурным деяньям

Внушая ей; они уловкам учат,

Как благочестья грань переступать.

(Antig., 296-302 / Пер. Φ. Ф. Зелинского)

Софокл в своем творчестве старается не концентрироваться на негативных явлениях и главной своей целью ставит дать достойные образцы для подражания. Тем не менее, время от времени у него попадаются эпизоды, указывающие на упадок нравов среди современников. В «Антигоне» он выводит на сцену стража, который озабочен только собственным благополучием и поэтому с легкостью забывает о данных им клятвах (395). В последней трагедии Софокла старый Эдип делает уже совсем печальный вывод: «хиреет верность и коварство крепнет» (Oed. Col., 611). Даже Еврипид отдает должное этой теме в своей «Медее»:

Священна клятва в пыли,

Коварству нет больше предела,

Стыдливость и та улетела

На небо из славной земли.

(437-440 / Пер. И. Анненского)

Моральное разложение и отказ от традиционных ценностей сказались и на семье. Прежде всего это проявилось в ослаблении семейных связей и в разрушении традиционных отношений в семье. Патриархальные порядки все более отступали под натиском новой эпохи, женщина становилась свободнее, начала заявлять о своих правах и даже протестовать. Ярким историческим примером этой тенденции является жена Перикла милетянка Аспазия. До знакомства с Периклом она была гетерой, вела свободный образ жизни, содержала гетер, а позднее, как были убеждены многие афиняне, оказывала огромное влияние на политику мужа (Plut. Per., 24). Аспазия занимала выдающееся место в обществе и вокруг нее собирался кружок вольнодумных женщин. Современников шокировал тот факт, что такого положения в государстве добилась жен-

440

щина, к тому же иностранка, и к тому же еще и гетера. Все это было явным нарушением вековых традиций и свидетельствовало об их упадке.

Не исключено, что именно под впечатлением от Аспазии Софокл создал свой образ Антигоны, открыто восставшей против власти царя. Это было чем-то неслыханным — Софокл предложил дерзкое и новаторское истолкование древнего мифа. Более того, в одном фрагменте из недошедшей до нас трагедии «Терей» драматург вкладывает в уста своей героини пространное рассуждение о тяжести и несправедливости женской доли (fr. 129/583). Не отставал от Софокла и Еврипид: его Медея открыто заявила, что на свете нет существ несчастней женщин (230 sqq.). В этой же трагедии Еврипид высказывался в пользу женской эмансипации и заявил, что наука вполне доступна женскому уму (1081—1088). Видимо, и здесь не обошлось без влияния Аспазии, славившейся своей ученостью. Примерно тогда же появились и феминистские идеи о равноправии женщин и возможности их участия в политической жизни. Отголоском этих идей стали некоторые комедии Аристофана (особенно «Женщины в народном собрании» и «Лисистрата»), в которых высмеивалось стремление женщин вмешаться в политику и взять управление государством в свои руки. Можно предполагать, что подобные умонастроения были не редкостью, раз уже Платон совершенно серьезно предлагал уравнять женщин в правах с мужчинами и даже хотел заставить их сражаться (Leg., 781 b; 805 d sqq.; 814 а-b).

Вместе с тем размывание традиционных устоев семейной жизни способствовало ослаблению брачных уз. Супружеские измены стали самым обычным делом и даже получили софистическое оправдание. Образец такой логики приводит Аристофан в «Облаках»: там Кривда так поучает юношу:

...играй, целуй, блуди, природе следуй!

Спокоен будь! Найдут тебя в постели, ты ответишь —

Что и ничуть не согрешил. Сошлешься ты на Зевса,

И тот ведь уступал любви и обаянью женщин.

Несчастный, неужели ты сильнее будешь бога?

(1078-1082 / Пер. А. Пиотровского)

Похоже, что Аристофан здесь намекает на Еврипида, который приводил аналогичное оправдание супружеской измены, да и сам, возможно, не отличался нравственной чистотой в отношениях с женщинами. То, что на эту тему заговорили с театральных

441

подмостков, свидетельствует о типичности супружеской измены. К тому же здесь представлен и обычный способ ее оправдания, придуманный софистами: это их излюбленными аргументами были следование природе и ссылки на аморальность гомеровских богов. Вот где дали себя знать моральные погрешности олимпийской религии!

В семье наметилась еще одна общественная проблема — конфликт поколений. Но это уже был не обычный конфликт «отцов и детей», а столкновение двух мировоззрений. Старшее поколение в большинстве своем сохраняло верность традиционным ценностям, а в глазах молодежи эти ценности потеряли всякий смысл и превратились в смешные пережитки. Все началось с того, что среди молодежи стал пропадать авторитет старших. Если раньше, еще со времен Гомера, мудрость старшего поколения и его моральное превосходство признавались безусловно, то теперь их стали подвергать сомнению и оспаривать. Молодежь на первый план выдвигала себя, а старики перестали цениться как мудрые отцы и отодвигались на задний план. Это сразу отразилось в искусстве: все реже художники изображали старцев и все чаще юношей и мужчин в расцвете лет. Поэтому не только упомянутый Триптолем, но также Тесей, Геракл и другие герои стали изображаться в виде молодых людей (см. рис. 26, прил. 31). Такая переориентация возрастных ценностей сделала возможным и нападение на Ареопаг. Теперь молодое поколение принялось отстаивать свои равные права с поколением отцов. Образцом такого рода выступления может служить приведенная у Фукидида речь Алкивиада перед собранием афинян, в которой тот доказывал равноценность для политики своего молодого возраста с возрастом пожилых мужей (Thuc., VI, 17, 1-2; 18, 6). Такая же дискуссия присутствует и в «Антигоне» Софокла: там сын открыто вступил в спор с отцом и не пожелал признать правоту по старшинству (725—729). В конце концов, молодому поколению удалось отвоевать ведущие позиции и это отразилось даже на процедуре проведения народного собрания. Еще современники Демосфена в IV в. до н. э. помнили, что раньше право выступать в собрании предоставлялось по очереди и в порядке возраста, т. е. сперва давалось слово старшим и только затем молодым. Оратор Эсхин утверждал, что в те времена старейшие граждане давали афинянам лучшие советы из-за своей опытности и сетовал, что теперь этот обычай утрачен и «перевелось все, что прежде признавалось лучшим» (III, 2 sq.). Так конфликт «отцов и детей» завершился победой нового поколения, т. е. победой новой идео-

442

логии и поражением старой. В результате в литературе все чаще стали появляться указания на потерю уважения к родителям со стороны детей. Даже Софокл, который в споре отца и сына занимал сторону сына, был возмущен новым положением вещей и взялся поучать афинян:

Где над отцами торжествуют дети,

Нет благомыслья в городе таком.

(fr. 558/935 / Пер. Φ. Ф. -Зелинского)

Аристофан представляет ругань отца с сыном как уже вполне типичную ситуацию в своем городе (Nubes., 998 sq.). Платон утверждает, что в его время обычным делом стало жестокое обращение детей с родителями, побои и даже убийства родителей (Leg., 881 а—d). Исократ говорит о дурном обращении детей с родителями как о чем-то вполне привычном (Areop., 49). Вообще, по данным литературных источников, молодое поколение, появившееся в годы Пелопоннесской войны и после нее, отличалось цинизмом, беспринципностью и презрением к моральным ценностям старших поколений. Именно против этой молодежи чаще всего выдвигалось обвинение в безбожии и религиозном нечестии. Самый громкий скандал произошел в связи с осквернением герм во время войны. Тогда обвинение пало на Алкивиада и группу молодых людей вместе с ним — они якобы не только изувечили гермы, но и пародировали священные мистерии (Thuc., VI, 28, 1). Истинные виновники так и не были найдены, но афиняне имели основания подозревать молодежь в нечестии и атеизме (Plat. Leg., 888 а). Вместе с тем ей ставилась в вину и безнравственность. В результате, литературное противопоставление старшего и младшего поколений превратилось в противопоставление морали и аморальности. Поколение отцов, которое отразило от Греции персидские полчища, стало олицетворять добродетель и высокую нравственность былых времен, а молодежь стала воплощением современной развращенности и изнеженности. Это противопоставление хорошо отразилось в комедиях Аристофана, особенно в «Осах» (1060—1100). Ярким примером аморальности молодежи служил прославившийся цепью измен Алкивиад, который без малейшего смущения, вполне следуя идеям своего учителя-софиста Протагора, воевал то за свой родной город, то против него. Кажется, в его время молодежь не стеснялась уже открыто издеваться над старыми обычаями и моральными ценностями. Видимо, не случайно у Аристофана один герой произносит следующие слова:

443

За успех новизны ты не бойся! У нас величайшей считается честью

За новинкою гнаться, старье презирать, над минувшим отважно смеяться.

(Eccl., 586—587 / Пер. А. Пиотровского)

Похоже, что здесь лежит ключ к объяснению знаменитого новаторства афинян: новое поколение в демократических Афинах отказалось от прежних ценностей и моделей, оно переориентировалось с традиции на новацию и начало охоту за новизной. В этом и состояла суть тогдашнего конфликта поколений.

Все эти новые явления не могли не сказаться на политическом сознании афинян. Гражданский идеал Перикловой демократии быстро изжил себя и был списан на свалку истории. Этот идеал высшей ценностью ставил общественное благо и воспитывал политически активных граждан, ставящих своей целью служение родному полису. Теперь на смену этому идеалу пришли безразличие к общественным делам, аполитичность и личные интересы как высшая ценность. Сейчас уже мало кого интересовало общее благо и все были поглощены заботами о собственной выгоде и наживе. Типичными стали жалобы на коррупцию и на то, что в политику стремятся нечистые на руку люди, которые действуют не ради пользы государства, а ради личного обогащения (примеры см.: Aristoph. Plutus, 566—570; Isoer. Areop., 25). Эсхин замечает, что эти люди считают государство не общим, а своим достоянием (III, 3). Аристофан же по этому поводу восклицает:

Кошель народный отдали чиновникам,

И каждый о своей лишь помнит прибыли,

А город ковыляет, как Эсим-хромец.

(Eccl., 206-208 / Пер. А. Пиотровского)